『猪・鹿・狸』(早川孝太郎、角川ソフィア文庫、2017 初版1926)は、動物と人間とのかかわりが狩猟をつうじて語られたフォークロア集である。

明治維新後の「近代化」で激変した日本の山野。動物と人間とのかかわりは、この前後で激変するのだが、フォークロアとして聞き取った内容に、「近代以前」と「近代以後」の相違点と共通点を読み取ってみたい。

早川孝太郎といっても、それほど著名な人物ではないかもしれないが、日本民俗学の父である柳田國男の門下であり、折口信夫とともに日本の山野を歩き回ったこともあるという人だ。出身は、愛知県南設楽群長篠村横山。聞き書きを行ったには、もっぱら奥三河。

タイトルは、『猪・鹿・狸』という三題噺の構成になっているが、イノシシとシカが農民にとっての害獣で、人間がいかにイノシシやシカの害から身を防ぎ、駆除していったかが語られる。

早川孝太郎が語った大正15年(1926年)の時点では、イノシシもシカも減少の一途をたどっていたようだが、現在は周知のとおり、農民人口の減少と耕作地の放棄で里山が荒廃し、イノシシやシカが増える一方であるのは、皮肉というべきか、それとも因果は巡るという話であろうか。

一方、タヌキの話は、狩人が鉄砲で撃って毛皮を獲得する対象であるものの、話の中身はほとんどが「化かして人間をあざ笑うタヌキ」が大半だ。おそらく書評で本書を絶賛した芥川龍之介はタヌキの話に感じるものが多かったのだろうが、イノシシとシカの話とはテイストがだいぶ違うので、ほんとうは一本にすべきではなかったと思う。

人間による駆除の結果、絶滅していったのはニホンオオカミだが、本書でも語られている。このほかニホンカワウソもそうだが、早川孝太郎が言うように、日本列島に住む人間と日本列島の山野に生きてきた動物との関係は、入植者と先住民との関係にも似ているものがある。山に追いやれた先住民、山に追いやれた動物たち。いったん絶滅してしまった種は、もはや元に戻ることはない。

『猪・鹿・狸』というタイトルは、個人的な関心からいえば、『猪・鹿・猿』あるいは『猪・鹿・熊』となっているほうがいい。どうも、全二者のイノシシとシカと、タヌキは水と油のように思えてならないからだ。

ちなみに、『猪・鹿・狸』の三者は、いま復活のトレンドにある。イノシシとシカが大量に増えていることはメディアで報道されているとおちだが、都会でもタヌキが出没するのである。

数年前のことだが、私自身も東京都心近郊の国立市にある一橋大学のキャンパスで、夜間にタヌキを目撃した。タヌキの目は夜間は赤く光るのである。それは、ホンモノのタヌキであった。

<ブログ内関連記事>

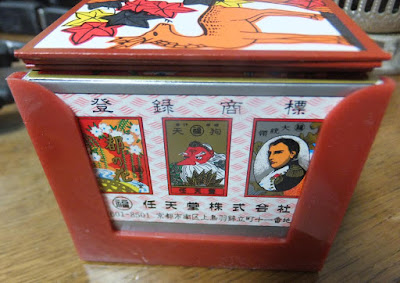

花札の「いのしかちょう」-なるほど日本の山野には古来よりイノシシとシカが多いわけだ

書評 『ぼくは猟師になった』(千松信也、リトルモア、2008)-「自給自足」を目指す「猟師」という生き方は究極のアウトドアライフ

書評 『鉄砲を手放さなかった百姓たち-刀狩りから幕末まで-』(武井弘一、朝日選書、2010)-江戸時代の農民は獣駆除のため武士よりも鉄砲を多く所有していた!

書評 『世界屠畜紀行 The World's Slaughterhouse Tour』(内澤旬子、解放出版社、2007)-世界中の食肉解体現場を歩いて考えた自分語り系ノンフィクション

書評 『動物に魂はあるのか-生命を見つめる哲学-』(金森修、中公新書、2012)-日本人にとっては自明なこの命題は、西欧人にとってはかならずしもそうではない

書評 『思想としての動物と植物』(山下正男、八坂書房、1994 原著 1974・1976)-具体的な動植物イメージに即して「西欧文明」と「西欧文化」の違いに注目する「教養」読み物

鹿のマークの John Deere (ジョン・ディア)-この看板にアメリカらしいアメリカを感じる

(2019年1月7日 情報追加)

(2023年11月25日発売の拙著です)

(2022年12月23日発売の拙著です)

(2022年6月24日発売の拙著です)

(2021年11月19日発売の拙著です)

(2021年10月22日発売の拙著です)

(2020年12月18日発売の拙著です)

(2020年5月28日発売の拙著です)

(2019年4月27日発売の拙著です)

(2017年5月18日発売の拙著です)

(2020年5月28日発売の拙著です)

(2019年4月27日発売の拙著です)

(2017年5月18日発売の拙著です)

(2012年7月3日発売の拙著です)

ツイート

ケン・マネジメントのウェブサイトは

ご意見・ご感想・ご質問は ken@kensatoken.com にどうぞ。

禁無断転載!

ツイート

ケン・マネジメントのウェブサイトは

ご意見・ご感想・ご質問は ken@kensatoken.com にどうぞ。

お手数ですが、クリック&ペーストでお願いします。

禁無断転載!

end