スノーデン関係についてはなかなか関連書籍が発行されていなかったが、ようやくここにきて2冊の翻訳書が出版された。『暴露:スノーデンが私に託したファイル』(新潮社) と 『スノーデンファイル』(日経BP社)の二冊である。

前者は、副題にあるようにスノーデンと香港で密会し、直接ファイルを託された米国人の弁護士で活動家のグリーンウォルド氏によるもの。少数派の自由の侵害に反対する彼はパートナーとともにブラジル在住である。後者は、スノーデンが収集した機密情報の暴露をマスメディアとして行った英国のガーディアン紙の記者によるもの。今回ここで取り上げたものである。

さすがに二冊とも読もうとまでは思わないが、どちらか一方だけでも読みたい思ってレビューをさがしてみた。その結果、どうやらグリーンウォルドは活動家で性格も激しいようであり、そういう観点から書かれた本はわたしの趣味ではないな、そんなことを考えていたとき本書のレビューを頼まれた。「渡りに船」というやつである。グッドタイミングだ。

わたし自身は、スノーデン氏の行為に賛同とか反対とかいう以前に、「事件」そのものを突き放して眺めたいと考えていた。その目的のためには、英国のガーディアン記者でジャーナリストの著者の手になる本書のほうがよいだろうと考えていたこともある。米国人のスノーデンに対する適切な距離感が確保できるのではないかという期待である。

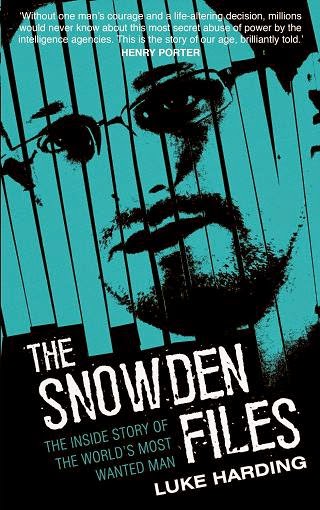

本書は、原題は、Luke Harding, The Snowden Files: The Inside Story of the World's Most Wanted Man である。2001年の「9-11」テロ後に肥大した米国政府の通信監視活動の実態を暴き、2014年度のピュリッツァー賞を受賞した英国の『ガーディアン』紙記者が描いた「事件」の舞台裏のドキュメントである。

翻訳のレベルは高く読みやすい。読んでいて、さすがにアメリカ人ではなく、英国人の書いたものだという感想をもつ。そこらへんの感覚は直接読んで感じてみてほしい。

本書の読みどころが「推薦のことば」として、元外務相主任分析官の佐藤優氏が2ページで簡潔にまとめているが、かならずしもこれに従う必要はない。読み手によって問題関心のあり方が異なるであろうからだ。

(原著の米国版)

■米英は通信監視における密接なパートナーだがその関係は非対称的

わたしにとってもっとも興味深く思われたのは、米英は通信監視における密接なパートナーだがその関係は非対称的という事実についてだ。

米国の情報機関 NSA(国家安全保障局)による通信監視が大規模に行われているという事実が明らかになったこと自体は、それほど衝撃的な話ではない。そもそも十数年前前から軍事目的の大規模な通信傍受システムであるエシュロンの存在は日本でも知られていたし、この手の監視が技術的に可能なことは考えるまでもないことだ。こんなことで驚いていてはナイーブすぎる。

それよりも興味深いのは、もっとも密接な関係にあると見なされがちなアングロサクソン世界の盟友である米国と英国であるが、じつは思われているほど、そう一筋縄でいく関係ではないという事実が明らかになったことだ。

本書にもしばしば登場する「ファイブ・アイズ」(Five Eyes)という米英中心にカナダ、オーストラリア、ニュージーランドを加えたアングロサクソン圏の SIGINT(シギント:通信、電磁波、信号等を媒介とした諜報活動)ネットワークは知る人ぞ知る存在だが、これは中核にある UKUSA協定を多国間で結んだ協定である。

UKUSA(UK:英国+US:米国)の中核にあるのは文字通り英米であるが、斜陽化した小国・英国と超大国・米国のあいだには圧倒的な力関係の違いが存在するという事実である。米英は対等ではなく非対称的な関係なのである。

(「ファイブ・アイズ」協定国はアングロサクソン・ファミリー wikipediaより)

米国からみて英国がもっとも信頼のおけるパートナーであることは、ともに英語圏であるということと、基本的な価値観を共有するからであるが、なによりも海底ケーブルによる通信トラフィックにかんしては米英間が量的にみて圧倒的であることも背景にある(下図を参照)。

(The internet's Undersea World を加工)

北米大陸からの海底ケーブルは英国西端のコーンウォルで上陸し、そこから欧州大陸に分岐している。つまり英国は情報の結節点に位置しているわけであり、米国からみて通信監視を行うにあたってきわめて都合のいいポジションにあることがわかる。

英国は、いわば「地の利」を活かしているわけであるが、英国のGCHQ(政府通信本部)はカウンターパートの米国 NSA から多額の資金援助を受け、その見返りに NSA と情報共有を行っているだけでなく、通信監視にかんする最先端の技術を開発し知恵を出すという関係にあるという。英国の生き残り戦略の一環と見ることもできよう。

これも英国人ジャーナリストの立場で書いているからこそ明らかになったことだろう。

■ジャーナリズム活動にかんする米英の違いは「憲法」の存在の有無にある

米国と米国人にとっての「合衆国憲法」の存在がいかに大きなものであるか、この事実について気がつかせてくれるのも、本書が米国人ではなく、英国人ジャーナリストの手になるものだからだ。これも米英の「距離感」のもたらしてくれる重要な視点である。

英国には「成文憲法」がない。これは「常識」ではあるが、米国と対比した際にきわめて重要な意味をもつ。英国では憲法のしばりがないので、国家による監視活動の制約が小さいのだ。

人口あたりの監視カメラ数が世界でもっとも多いのは英国であることを想起したらいいだろう。ジャーナリズム活動への制約が存在することは、英国当局がガーディアン紙に命じて、スノーデファイルのハードディスクの破壊命令を実行させたことに象徴的にあらわれている。

スノーデン氏自身、「合衆国憲法」への思い入れが強く、とくに「憲法修正第4条」の「不当な逮捕・捜索・押収の禁止、安易な礼状発行の禁止」へのこだわりが、NSAによる通信監視の実態を暴露する動機になったようだ。

政治的には共和党支持者で、思想的にはリバタリアンらしい。リバタリアニズム( libertarianism)とは、国家や政府の介入は最小限であるべきだというアメリカ特有のレッセフェール思想のことで、自由を志向することは共通するものの、大きな政府を志向するリベラリズムとは根本的に異なる思想である。

スノーデン氏の言動には、そもそも憲法というものは、国家権力の恣意的な運用を牽制するために、国民が国家に対して課すものだという原点を想起させてくれるものがある。いわゆる「立憲主義」であるが、これは近代西欧の法思想の核心に存在するものだ。その意味ではスノーデン氏は思想犯であり、しかも確信犯であることがわかる。

米国は2001年の「9-11」同時多発テロ以降、「愛国法」の成立によってNSAによる監視社会という怪物フランケンシュタインを生み出したわけだが、立憲主義の存在の有無が、おなじアングロサクソンでありながら、米国と英国との違いを生み出していることを知ることができるわけだ。

(原著の英国版)

■「監視社会」に敏感なドイツ

とはいえ、ドイツを考慮に入れると、米英はやはり似たもの同士だなと思わされるものもある。

ドイツのメルケル首相の個人使用の携帯電話が NSA によって盗聴されていた事実。旧東ドイツの秘密警察・情報機関シュタージの盗聴世界のなかで生き抜いてきたメルケル氏にとっては、まさに悪夢の再来ともいうべき事態であったことだろう。

この件が明るみになってドイツの世論に火がついたのだが、東ドイツ時代の秘密警察シュタージによる監視社会を体験しているドイツ人は、ことさら監視についてはナーバスであり、西ドイツ出身者であってもナチズム体制を体験している点においてドイツ人にとっての共通認識であるのかもしれない。

ドイツと比べると、全体主義を体験していない英国や米国はどうもこの点にかんしてナイーブな印象を受ける。監視社会についてはジョージ・オーウェルの『1984』がつねに引き合いに出されるが、『1984』はあくまでもフィクションの世界であってアタマのなかの話であり、体感をともなう実感ではないのかもしれない。

全体主義を体験しているという点では、日本人はドイツ人と共通の体験があるはずだが、個人意識の強くない日本人には、「見てみないふりをする」、「長いものには巻かれろ」的な国民性があるためか、ドイツ人ほどナーバスではないようだ。そもそも日本にはプライバシーという概念もコトバも存在しなかった。

この点、日本と米英はいっけん似ているような印象を受けないでもないが、日本と米英との違いは危険を冒してカラダを張ってでも告発する勇気をもったジャーナリズムの存在の有無であろう。

監視技術を含めて、テクノロジーというものはそれ自体のロジックによって無限に進化していくものだ。テクノロジーの発達と法律による規制はいたちごっこの関係であり、テクノロジーの暴走に歯止めをかけることができるのは倫理感のみだといっても過言ではない。その倫理感を支えているのはジャーナリズム活動による牽制だという認識である。

国際メディアは米英が支配する世界だが、そちらをポジとすれば、おなじ「情報」の世界といっても諜報の世界はネガである。情報機関とメディアとのせめぎあいと表現することもできる。

いわゆる「タブロイド戦争」の存在する英国の激しいメディア状況と比較すると、米国は政府とのなれ合いが存在するように見えると著者はいうが、マスコミにかんしては、日本の状況はとてもそんなものではないことは現在では多くの人にとっての「常識」であろう。

米英アングロサクソン世界は、国家による「監視社会」化が進行しているが、一方ではジャーナリズムによる牽制も存在する。「スノーデン事件」においては、米英圏においてはジャーナリズムがまだまだ健在であることが実証されたわけでもある。

■国家による「監視」と巨大IT企業による「監視」

スノーデン事件は国家による個人の監視であったが、国家に勝るとも劣らぬ活動を行っているのが米国を中心としたIT系の巨大民間企業であることを忘れるべきではない。

ビジネスの世界でいう「ビッグデータ時代」は、膨大な個人情報を統計解析によって分析し、ビジネスに有用な情報を探索する技術を背景に成立していることを確認しておく必要があるだろう。ビジネスにおけるデータマイニング技術は、国家による通信監視の情報解析と基本的に同じである。

しかも、国家と巨大民間企業この両者の関係もまた一筋縄でいくものではない。その力関係もいまではかならずしも国家のほうが上というわけでもない。

「監視社会」と「開かれた社会」、そのどちらが望ましいか言うまでもない。だが、家族の安全や国防上の安全という「監視社会」のメリット面にかんする議論になったとき、議論のシロクロを明確に言い切れる人はそう多くあるまい。メリットとデメリットは、ある種のトレードオフの関係にある。

ぞれはプライバシーという私権をどこまで制約できるかという問題である。

そう簡単に答えのでる問題ではないが、はっきりしているのはテクノロジーの進歩が止まることはないということだ。あとはテクノロジーが先行して切り開いていく世界に、生身の人間であるわれわれ自身がどこまで適応(?)できるかという点にあるだけかもしれない。

こんな言い方をすると、身も蓋もない話になってしまうかもしれないが・・・

PS. この書評は、R+(レビュープラス)さまより献本をいただいて執筆したものです。

(画像をクリック!)

目 次

推薦のことば

序文

プロローグ ランデブー

第1章 The True HOOHA(ザ・トゥルー・フーハ)

第2章 市民的不服従

第3章 情報提供者

第4章 パズル・パレス

第5章 男との対面

第6章 スクープ!

第7章 世界一のお尋ね者

第8章 際限なき情報収集

第9章 もう十分楽しんだだろう

第10章 邪悪たるべからず

第11章 脱出

第12章 デア・シットストーム

第13章 「押し入れ」からの報道

第14章 おかど違いのバッシング

エピローグ 故国を追われて

謝辞

訳者あとがき

著者プロフィール

ルーク・ハーディング(Luke Harding)

ジャーナリスト、作家、『ガーディアン』海外特派員。デリー、ベルリン、モスクワに勤務し、アフガニスタン、イラク、リビア、シリアの紛争も取材。2007年から2011年まで『ガーディアン』モスクワ支局長。冷戦後初となる国外追放処分をロシア政府から受けた。ノンフィクションの著書が3冊ある。The Liar: The Fall of Jonathan Aitken(オーウェル賞候補作)とWikiLeaks: Inside Julian Assange's War on Secrecy(邦題『ウィキリークス アサンジの戦争』)は、いずれもデヴィッド・リーとの共著。Mafia State: How One Reporter Became an Enemy of the BrutalNew Russia は2011年に刊行された。著書は13カ国語に翻訳されている。妻のフィービー・タプリン(フリージャーナリスト)、2 人の子どもとハートフォードシャーに住む。

翻訳者プロフィール

三木俊哉(みき・としや)

1961年、兵庫県生まれ。京都大学法学部卒業。企業勤務をへて、主に産業翻訳に従事。訳書に、『世界はひとつの教室』(ダイヤモンド社)、『ヘッジファンド-投資家たちの野望と興亡』(楽工社)、『完全網羅 起業成功マニュアル』(海と月社)などがある。

<関連サイト>

Five Eyes (wikipedia英語版)

・・いわゆる米英を中心にした「ファイブ・アイズ」について。監視対象となっていた著名人の情報も実名で紹介されている。ジェーン・フォンダやジョン・レノン、ダイアナ妃も監視対象となっていたことがわかる。こういう重要な項目の日本語版がないのは(2014年6月現在)、日本人のアングロサクソン認識の欠落を意味しているといってよい。

「スノーデン暴露本」ストーン監督が映画に 2014年06月04日 12時34分

【ロンドン=佐藤昌宏】 http://www.yomiuri.co.jp/world/20140604-OYT1T50031.html

・・米映画監督オリバー・ストーン氏が『スノーデンファイル-地球上で最も追われている男の真実-』の映画化権を取得。一方、映画会社ソニー・ピクチャーズエンタテインメントもグリーンウォルド氏の『暴露:スノーデンが私に託したファイル』の映画化権を取得した」そうだ。わたしとしてはオリバー・ストーンの作品のほうが面白そうな気もするが・・・

Googlephobia Germany’s opposition to American technology firms is short-sighted and self-defeating (The Economist, Sep 6th 2014)

・・不安心理を背景にしたドイツ人の「グーグル嫌い」(Googlephobia)。英米と欧州大陸国であるドイツやフランスの反応の顕著な違い

海底ケーブルから情報が盗まれる? 国家戦略としての重要性 (ウェッジ、2014年11月6日)

・・海底ケーブルから盗聴されていることは常識。それ以外でもケーブルの結節点に英米があることはブログ記事で触れたとおり

監視社会に向かいつつある世界 治安かプライバシーか、テロへの恐怖で拍車がかかる通信データ保存をめぐる議論(河口マーン恵美、JBPress、2015年2月10日)

・・「ドイツ人はもともと、当局のプライバシーへの介入を極端に嫌う。そのため、国勢調査もできないほどだ。前回2011年の国勢調査は、なんと、西では24年間ぶり、東では30年間ぶり。もちろん、90年に東西が統一してから初の国勢調査だった。 それも、抵抗が大きかったので、無作為に抽出された3分の1の家庭のデータから作られた。そして、ようやく実施してみたら、いつも公表していたよりも、人口が160万も少ないことが判明した。 こういうお国柄だけあって、データの保存など、その言葉を聞いただけで絶対反対となる。法務省もデータ保存には元から反対している。通信の秘密という基本的人権が侵害される危険があるからだ。」

新たな“情報の生命線”始動へ--日米をつなぐ光海底ケーブル「FASTER」が陸揚げ (CNet Japan、2015年6月18日)

・・「日本は、米国との海底ケーブルの敷設に適した位置にあるという。「オレゴン州と日本は最短距離で結べる。およそ9000km~1万kmの間。平面の地図だとわかりにくいかもしれないが、地球は丸い。球状で見ると、アジアから米国へつなぐ場合に日本はいい位置にいる。そのため多くのケーブルが日本を経由して作られている」(梧谷氏) 日本とアジアをつなぐ光海底ケーブル「SJC」 日本とアジアをつなぐ光海底ケーブル「SJC」 日本をハブとして、シンガポールなど東南アジアのデータセンターと米国西海岸のデータセンターとの間を最短ルートで接続する「South-East Asia Japan Cable(SJC)と組み合わせ、米国とアジアを最短ルートで接続していく。 このほかにも新潟県の直江津にも海底中継所があり、日本とロシアを結ぶ光海底ケーブル「RJCN」を経由してロンドンと繋がっているという。」

(2014年9月5日、11月7日、2015年2月11日、6月19日 情報追加)

<ブログ内関連記事>

■諜報(インテリジェンス)と情報(インフォーメーション)

書評 『ウィキリークスの衝撃-世界を揺るがす機密漏洩の正体-』(菅原 出、日経BP社、2011)-「無極性時代のパワー」であるウィキリークスと創始者アサンジは「時代の申し子」だ

・・SIGINT(シギント:通信、電磁波、信号等を媒介とした諜報活動)を暴露したアサンジよりも、スノーデンのほうるかに破壊力はすさまじく大きい

映画 『ゼロ・ダーク・サーティ』をみてきた-アカデミー賞は残念ながら逃したが、実話に基づいたオリジナルなストーリーがすばらしい

・・SIGINT(シギント:通信、電磁波、信号等を媒介とした諜報活動)によって米国の情報機関によって居場所を突き止められた苦い経験をもつビンラディンは・・・

『大本営参謀の情報戦記-情報なき国家の悲劇-』(堀 栄三、文藝春秋社、1989 文春文庫版 1996)で原爆投下「情報」について確認してみる

・・古典的なHUMINT(ヒューミント:人間を媒介にした諜報活動)の記録として第一級の資料でもある

『図説 中村天風』(中村天風財団=編、海鳥社、2005)-天風もまた頭山満の人脈に連なる一人であった

・・古典的なHUMINT(ヒューミント:人間を媒介にした諜報活動)として、日露戦争では軍事探偵の仕事についていた中村天風

■「監視社会」

法哲学者・大屋雄裕氏の 『自由とは何か』(2007年) と 『自由か、さもなくば幸福か?』(2014年)を読んで 「監視社会」 における「自由と幸福」 について考えてみる

書評 『海賊党の思想-フリーダウンロードと液体民主主義-』(浜本隆志、白水社、2013)-なぜドイツで海賊党なのか?

・・「監視社会」にナーバスなドイツ社会

映画 『善き人のためのソナタ』(ドイツ、2006)-いまから30年前の1984年、東ドイツではすでに「監視社会」の原型が完成していた

エンマ・ラーキンの『ジョージ・オーウェルをビルマに探して』(Finding George Orwell in Burma)を読む-若き日のオーウェルが1920年代、大英帝国の植民地ビルマに5年間いたことを知ってますか?

・・「オーウェルはビルマについて一冊の小説を書いたが、実は三部作だ。すなわち『ビルマの日々』『動物農場』『1984』だ」、という軍政下ビルマ人のジョーク

書評 『アラブ諸国の情報統制-インターネット・コントロールの政治学-』(山本達也、慶應義塾大学出版会、2008)

・・アラブ世界におけるインターネット上の情報統制と監視を技術の観点から考える

書評 『原爆と検閲-アメリカ人記者たちが見た広島・長崎-』(繁沢敦子、中公新書、2010)-「軍とメディア」の関係についてのケーススタディ

■成文憲法と立憲主義

書評 『憲法改正のオモテとウラ』(舛添要一、講談社現代新書、2014)-「立憲主義」の立場から復古主義者たちによる「第二次自民党憲法案」を斬る

書評 『自民党憲法改正草案にダメ出し食らわす!』(小林節+伊藤真、合同出版、2013)-「主権在民」という理念を無視した自民党憲法草案に断固NOを!

■「市民的不服従」という米国社会の伝統

『エコ・テロリズム-過激化する環境運動とアメリカの内なるテロ-』(浜野喬士、洋泉社新書y、2009)を手がかりに「シー・シェパード」について考えてみる

■アメリカの政治思想における「リバタリアン」

書評 『追跡・アメリカの思想家たち』(会田弘継、新潮選書、2008)-アメリカの知られざる「政治思想家」たち

・・スノーデンもその「一人であるリバタリアンという政治思想について知る

■アングロサクソン世界の情報をめぐるポジとネガ

書評 『国際メディア情報戦』(高木 徹、講談社現代新書、2014)-「現代の総力戦」は「情報発信力」で自らの倫理的優位性を世界に納得させることにある

■日本にジャーナリズムは存在するのか?

書評 『官報複合体-権力と一体化する新聞の大罪-』(牧野 洋、講談社、2012)-「官報複合体」とは読んで字の如く「官報」そのものだ!

(2014年6月24日、27日、7月13日 情報追加)

(2023年11月25日発売の拙著です 画像をクリック!)

(2022年12月23日発売の拙著です 画像をクリック!)

(2022年6月24日発売の拙著です 画像をクリック!)

(2021年11月19日発売の拙著です 画像をクリック!)

(2021年10月22日発売の拙著です 画像をクリック!)

(2020年12月18日発売の拙著です 画像をクリック!)

(2012年7月3日発売の拙著です 画像をクリック!)

end