「日本資本主義の父」というフレーズがつねについて回る渋沢栄一。だが、渋沢栄一については、わたし自身その決まり文句以上のことは、じつはよく知らなかった。最後まで通読して、つよくそう感じさせてくれた長編評伝だ。

時代が人をつくるという。だが、そうはいっても、すぐれた人物の多くが非業の死を遂げるのが変革期である。幕末から維新にかけてもそうであった。明治に入ってからの「近代化」のステージにおいて、きわめて重要な活躍をした渋沢栄一が92歳という長寿を全うし、最期まで精力的に社会に貢献したことは、日本の経済界のみならず、近代日本にとっては幸いなことであった。

『渋沢栄一 上下』(鹿島茂、文春文庫、2013)は、文庫本で上下あわせて1,000ページ以上もあるだが、最初から最後までまったく飽きさせることがない充実した内容である。「発見」のよろこびを感じながら最後まで読み進めると、上記のような感想を抱く人も少なくないと思う。

■ナポレオン三世のフランスの第二帝政期の空気を吸った渋沢栄一

なによりも視点の面白さはバツグンだ。その視点とは、渋沢栄一の20歳代後半におけるフランスにおける体験の重要性に正面から取り組んだことである。

近代資本主義を日本に定着させた渋沢栄一だが、若い頃に決定的に影響を受けたのは近代資本主義の牙城であった英国でも米国でもない。晩年は米国との関係を最重要視したが、若き日に大きな影響を受けたのは幕府崩壊前の一年半を過ごしたフランスであった。

倒幕と攘夷に血をたぎらせていた若き渋沢栄一は、心ならずも一橋家の家来となり、主君の一橋慶喜が徳川慶喜として将軍となったことで自動的に幕臣となる。それゆえに実現したフランス行きであった。幕府にはフランス、薩長には英国がバックについていたからである。渋沢栄一は、慶喜の実弟の徳川昭武の随行者としてフランスに渡航する。

(カバー写真はパリの渋沢栄一)

19世紀フランスはナポレオン三世の第二帝政時代。パリ万国博覧会という「博覧会的」なるものが、産業資本主義へと発展し、パリ改造が美しき都を生み出したフランス近代の分水嶺の時期にあたる。現在のパリは、ナポレオン三世時代の大改造後のものである。

フランス革命以後、狭義の「近代」がはじまるわけだが、基本的に国家中心の中央集権で反資本主義的傾向の濃厚なフランスにおいて、ナポレオン三世の時代は例外的に資本主義との親和性の高い時代であった。

その時代に開催されたパリ万国博覧会への出展を兼ねて、徳川昭武一行がフランスに渡航したわけである。そして会計担当として随行した渋沢栄一は、その時代のパリの空気を存分に吸ったというわけなのだ。

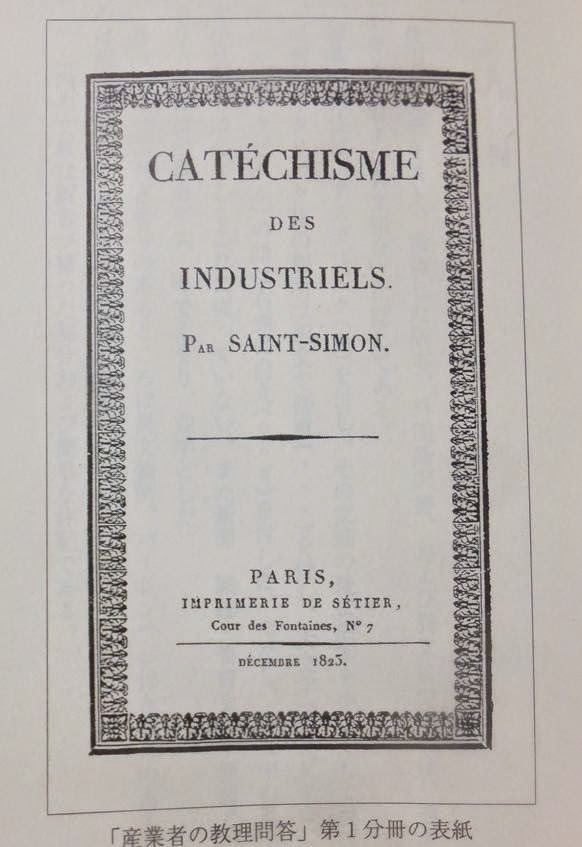

本書の最大の特色は、渋沢栄一が意図せずしてサン=シモン主義の影響を受けているという指摘である。サン=シモン主義とは、社会思想家のサン=シモン(1760~1825)が主張した産業主義のことであるが、この思想はフランスでは例外的な発想であり、ナポレオン三世時代のフランスを支えた思想でもある。

幕末から明治時代初期にかけてのフランスの影響というと、中江兆民に代表されるルソーの「天賦人権論」を想起するが、渋沢栄一のサン=シモン主義の場合は思想から入ったのではなく、実務をつうじて交際のあったフランス人からの影響のようだ。

(サン=シモン 『産業者のカテキスム(教理問答)』 岩波文庫より)

■サン=シモン主義と19世紀フランスの「圧縮した産業発展」

著者によれば、資本主義とはあまり「親和性が高くないフランスだが、例外的に近代資本主義への道を準備したのがサン=シモン主義であるという。フランスでは異端の産業思想なのである。

近代資本主義の発祥の地はいうまでもなく英国だが、英国に比べて資本主義の点でははるかに遅れていたフランスは、サン=シモン主義をベースにした第二帝政期の産業資本主義によって、遅れを取り戻したのである。つまり超高速度でキャッチアップを行った「圧縮した産業発展」を遂げたということだ。

だからこそ、日本をはじめとする当時の「新興国」は、フランスをお手本にして演繹的に学ぶことができたというのが著者の見方である。この見方はじつに興味深い。

渋沢栄一自身は、著者によれば子どもの頃から帰納法的な発想にすぐれ、システム思考の持ち主であった人でった。その意味ではむしろアングロサクソン的知性の持ち主であったが、フランスにおいて「圧縮した発展」を実務をつうじて学ぶことができたことで、資本主義の「ゲームのルール」を体得したわけである。

フランス語を学び、フランスで西欧近代を体感した渋沢栄一は、「個」のチカラを束ねる株式会社の重要性を知る。株式によって小さなカネを集めて大きな資本とし事業を推進する。経済という側面だけでなく、社会全体にもあてはまる話である。

■株式会社制度による近代ビジネスによって日本近代化を推進

豪農の家に生まれたが農民出身で武士になり、倒幕を志していた渋沢栄一であったからこそ、つねにお上(=官)が民のうえに幅をきかす身分制度の問題点に敏感であった。

渋沢栄一が目指したのは、ビジネスをつうじた日本近代化といっていいだろう。商慣習の近代化をテコに意識改革を行い、近代市民意識を育成し、近代的な市民社会の創造するという理想。それは、株式会社による「社会革命」でもある。倒幕という熱い思いから出発した渋沢栄一は、根本において「革命家」であったわけだ。

「官尊民卑」打破という強い思いは、福澤諭吉と共通するものがある。「近代化」に邁進していた明治日本において、渋沢栄一は福澤諭吉と同様に大きな意味をもった人なのだ。ともに「一身にして二生を経る」ことになった人である。福澤諭吉が蘭学を経て英学に進んだ学問の人であるのに対し、渋沢栄一は本格的な学問はやっていないが漢籍の教養をもつ実践知の人であった。

福澤諭吉が言論と教育という間接的な形でそれを行ったにの対し、渋沢栄一はビジネスという実践という直接的な形と、それをサポートする教育をはじめとする社会事業によってそれを行ったのである。

資本主義のプロモーター、資本と経営の分離の推進者、商業教育と女子教育を全面的にバックアップ、労使協調を重視、日米関係を最重要視した晩年の民間外交。

こういった渋沢栄一の「事業」は、ただたんに「日本資本主義の父」というフレーズからだけは見えてこないものだ。全体像として把握しないと、渋沢栄一が目指していたものが見えてこないのである。

文庫本の上巻は「算盤篇」、下巻は「論語篇」となっているのは、渋沢栄一のもうひとつの有名なフレーズである『論語と算盤』から取られたものだが、「算盤篇」と「論語篇」は便宜的にわけたものである。両者あいまって「渋沢栄一的なるもの」を形成しているのである。

■「君子の交はりは 淡きこと水の如し」(荘子)

渋沢栄一は、商業教育においても大いなる推進者であった。日本近代化を「民」の立場から、経済の面から支えるビジネスマンの人材養成を担った「実学」である。

その代表的なものが現在の一橋大学である。初代文部大臣となった森有礼(もり・ありのり)がポケットマネーで開設した商法講習所という「私塾」から出発した一橋大学だが、明治7年に「商学校ヲ建ルノ主意」という設立趣意書を執筆したのは福澤諭吉であり、財政面でのバックアップに手腕を発揮したのが渋沢栄一である。東京高商の大学昇格も、渋沢栄一が全面的にバックアップしている。

官尊民卑の風潮のなか、その歴史においては何度も存続の危機に見舞われた一橋大学であるが、危機に見舞われる度ごとに渋沢栄一が学校と政府との仲裁役として登場し、事態の収拾に大きなチカラを発揮している。それほど商業教育という「実学」に、理想実現のための大きな意義を感じていたということだ。渋沢栄一は戦前の一橋大学の守護神でありつづけたのである。

時代の激動期に武士になり、一橋家に仕えた政治志向のきわめて強かった渋沢栄一は、一橋大学の卒業生の同窓会組織である「如水会」の命名者でもある。如水会の如水は黒田如水(=黒田官兵衛)からではない。中国の古典である『荘子』からとられたものだ。

君子の交はりは 淡きこと水の如し

小人の交はりは 甘きこと醴(あまざけ)の如し

(君子之交淡如水 小人之交甘若醴)

(出典: 「荘子」 山木篇第二十)

「君子の交はりは 淡きこと水の如し」とは、正しい交際のあり方についての格言である。君子と対語(ついご)の関係にある小人(しょうじん)ではじまるフレーズと対比させれば、おのずから意味が明らかになるだろう。

それはベタベタとしたなれ合いの甘ったるい関係ではなく、自立して自律できる「個」をベースにした近代的な人間関係を示唆したものだといってよいだろう。それは砂糖水のような混ぜものではなく、ときには厳しささえも感じる清冽な真水のような関係である。

このフレーズを中国の古典から引いてきて、「近代」という新たな生命を吹き込んだことにも、渋沢栄一の思想が反映しているといっていい。もちろん、ビジネスエリートどうしの交際は「かくあるべし」という理念にかかわるものなので、実現は容易ではないのではあるが。

キャプテン・オブ・インダストリーを標榜してきた一橋大学は、渋沢栄一の思想だけでできあがったものではないが、渋沢栄一の思想を体現していることはいうまでもない。理想実現のための仕組みの一つでもあった。

一橋大学の卒業生組織である如水会は、ことし(2014年)設立100周年を迎えた。神田一橋の地にキャンパスのあった一橋大学は、当時の名称は東京商科大学であったが、戦後の大学改革のなか一橋大学と校名変更が行われた。

「日本資本主義の父」が同窓会の名称の命名者でもあるということで、わたし自身は渋沢栄一には「大いなる親近感を抱いてきた。「君子の交はりは 淡きこと水の如し」というフレーズの意味も30年以上にわたって幾万回となく反芻(はんすう)し、その意味を考えてきた。

渋沢栄一と一橋大学との関係は、「第5章 すべては「民」の発展のために」の「第43回 東京高商の設立」に書かれているが、このフレーズへの言及はない。あえて取り上げて解説しておいた次第だ。

一橋大学以外にも東京商工会議所をはじめ、渋沢栄一の息がかかった会社や組織はじつに多い。みずからの司令塔であった」第一国立銀行を中心に500社(!)の創立・発展に関与しているからだ。近代ビジネスに不可欠のビジネスインフラつくりに邁進した成果である。

日本のエスタブリッシュメントといわれる大企業の多くが、渋沢栄一が関与した基幹産業分野のものである。それぞれの立場で、渋沢栄一の存在を身近に感じてきた人は多いことだろう。

(如水会にある渋沢栄一の胸像 筆者撮影)

■「渋沢栄一なるもの」の要約

繰り返すが、日本の近代化と資本主義経済の導入の出発点に渋沢栄一という希有な人物をもったことは、日本にとってはきわめて幸運なことであった。これが本書のテーマである。

本書の内容を、さらにわたしなりに「渋沢栄一なるもの」として以下の三項目に要約しておこう。

●実利志向の現実主義者であるが、もともと政治志向の強い血気盛んな理想主義者であった

●20歳代後半に、19世紀フランスで最先端の「近代西欧文明」の本質をつかんだ

●西欧の制度と習慣を身につけた「欧化主義者」だが、キリスト教の影響をほとんど受けていない。教養の基本は漢籍であった

それぞれの項目について説明すると長くなるのでここでは省略するが、意味するところは本書を通読して感じ取っていただきたいと思う。

本書は、渋沢栄一の生涯を全体像として描いたものだ。著者は、企画から単行本の出版にこぎつけるため、18年も要したライフワークの一つであると「あとがき」に書いている。

それだけの価値ある大著である。ぜひ時間をつくって読むことを薦めたい。

(画像をクリック!)

目 次

上 算盤篇

まえがき-渋沢栄一とドラッカーとサン=シモン主義と

第1章 渋沢なくして日本の奇跡はなかった

第2章 パリで西洋文明の本質を見抜く

第3章 大蔵官僚として「円」を造る

第4章 日本の資本主義を興す

下 論語篇

第5章 すべては「民」の発展のために

第6章 民間外交でみせた手腕

第7章 「論語」を規範とした倫理観

第8章 近代性に貫かれた家庭人としての渋沢

あとがき

渋沢家略系図

渋沢栄一年表

渋沢栄一関連事業一覧

索引

著者プロフィール

鹿島茂(かしま・しげる)

1949(昭和24)年横浜市生まれ。東京大学大学院修了。共立女子大学教授を経て、明治大学教授。専門は19世紀のフランス文学。1991年『馬車が買いたい!』でサントリー学芸賞、96年『子供より古書が大事と思いたい』で講談社エッセイ賞、1999年『職業別パリ風俗』で読売文学賞、2004年『成功する読書日記』で毎日書評賞を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたもの)。

鹿島茂「損をして得を取った渋沢栄一に学ぶ」-インタビュー(本の話WEB)

公益財団法人 渋沢栄一記念財団 (公式サイト)

渋沢栄一ミュージアム (深谷市 公式サイト)

<ブログ内関連記事>

■渋沢栄一関連

書評 『渋沢栄一-日本を創った実業人-』 (東京商工会議所=編、講談社+α文庫、2008)-日本の「近代化」をビジネス面で支えた財界リーダーとしての渋沢栄一と東京商工会議所について知る

日印交流事業:公開シンポジウム(1)「アジア・ルネサンス-渋沢栄一、J.N. タタ、岡倉天心、タゴールに学ぶ」 に参加してきた

書評 『渋沢栄一-社会企業家の先駆者-』(島田昌和、岩波新書、2011)-事業創出のメカニズムとサステイナブルな社会事業への取り組みから "日本資本主義の父"・渋沢栄一の全体像を描く

『雨夜譚(あまよがたり)-渋沢栄一自伝-』(長幸男校注、岩波文庫、1984)を購入してから30年目に読んでみた-"日本資本主義の父" ・渋沢栄一は現実主義者でありながら本質的に「革命家」であった

『論語と算盤』(渋沢栄一、角川ソフィア文庫、2008 初版単行本 1916)は、タイトルに引きずられずに虚心坦懐に読んでみよう!

書評 『渋沢家三代』(佐野眞一、文春新書、1998)-始まりから完成までの「日本近代化」の歴史を渋沢栄一に始まる三代で描く

■「官尊民卑」打破!

Captain of industry (キャプテン・オブ・インダストリー)、どんな業界であってもそうありたいもの!

福澤諭吉の『学問のすゝめ』は、いまから140年前に出版された「自己啓発書」の大ベストセラーだ!

『自助論』(Self Help)の著者サミュエル・スマイルズ生誕200年!(2012年12月23日)-いまから140年前の明治4年(1872年)に『西国立志編』として出版された自己啓発書の大ベストセラー

「主権在民」!-日本国憲法発布から64年目にあたる本日(2011年5月3日)に思うこと

書評 『鉄道王たちの近現代史』(小川裕夫、イースト新書、2014)-「社会インフラ」としての鉄道は日本近代化」の主導役を担ってきた

・・最初は民間実業家たちが担った鉄道事業も、社会主義国ではないのにかかわらず、日露戦争を境に「国有化」されていった

■幕末の動乱期

書評 『龍馬史』(磯田道史、文春文庫、2013 単行本初版 2010)-この本は文句なしに面白い!

・・龍馬の坂本家は、商人からカネで武士の身分を買った一族。武士であったが商人の血が流れていた。江戸時代は意外と身分は流動的であった。幕臣の渋沢栄一は京都で新撰組の面々とも面識があっただけでなく協力関係にあったので、坂本龍馬とは対極の立ち位置だったことになる

■明治維新

書評 『明治維新 1858 - 1881』(坂野潤治/大野健一、講談社現代新書、2010)-近代日本史だけでなく、発展途上国問題に関心のある人もぜひ何度も読み返したい本

・・大名と下級武士の結合、すなわち中抜きであった維新革命

書評 『西郷隆盛と明治維新』(坂野潤治、講談社現代新書、2013)-「革命家」西郷隆盛の「実像」を求めて描いたオマージュ

・・廃藩置県という封建制度700年の歴史に終止符を打った革命家・西郷隆盛だが、残念ながら経済や財政にはかならずしも明るくなかった

■財政史の観点から明治維新前後を考える

書評 『持たざる国への道-あの戦争と大日本帝国の破綻-』(松元 崇、中公文庫、2013)-誤算による日米開戦と国家破綻、そして明治維新以来の近代日本の連続性について「財政史」の観点から考察した好著

・・「第二部 軍部が理解しなかった金本位制」の「第1章 江戸の通貨制度」「第2章 江戸の金銀複本位制から明治の金本位制へ」は渋沢栄一も関与した大蔵省初期の近代化の意味を知る参考になる

■資本主義にかかわる思想を異にしたライバル

「主権在民」!-日本国憲法発布から64年目にあたる本日(2011年5月3日)に思うこと

書評 『鉄道王たちの近現代史』(小川裕夫、イースト新書、2014)-「社会インフラ」としての鉄道は日本近代化」の主導役を担ってきた

・・最初は民間実業家たちが担った鉄道事業も、社会主義国ではないのにかかわらず、日露戦争を境に「国有化」されていった

■幕末の動乱期

書評 『龍馬史』(磯田道史、文春文庫、2013 単行本初版 2010)-この本は文句なしに面白い!

・・龍馬の坂本家は、商人からカネで武士の身分を買った一族。武士であったが商人の血が流れていた。江戸時代は意外と身分は流動的であった。幕臣の渋沢栄一は京都で新撰組の面々とも面識があっただけでなく協力関係にあったので、坂本龍馬とは対極の立ち位置だったことになる

■明治維新

書評 『明治維新 1858 - 1881』(坂野潤治/大野健一、講談社現代新書、2010)-近代日本史だけでなく、発展途上国問題に関心のある人もぜひ何度も読み返したい本

・・大名と下級武士の結合、すなわち中抜きであった維新革命

書評 『西郷隆盛と明治維新』(坂野潤治、講談社現代新書、2013)-「革命家」西郷隆盛の「実像」を求めて描いたオマージュ

・・廃藩置県という封建制度700年の歴史に終止符を打った革命家・西郷隆盛だが、残念ながら経済や財政にはかならずしも明るくなかった

■財政史の観点から明治維新前後を考える

書評 『持たざる国への道-あの戦争と大日本帝国の破綻-』(松元 崇、中公文庫、2013)-誤算による日米開戦と国家破綻、そして明治維新以来の近代日本の連続性について「財政史」の観点から考察した好著

・・「第二部 軍部が理解しなかった金本位制」の「第1章 江戸の通貨制度」「第2章 江戸の金銀複本位制から明治の金本位制へ」は渋沢栄一も関与した大蔵省初期の近代化の意味を知る参考になる

■資本主義にかかわる思想を異にしたライバル

書評 『岩崎彌太郎- 「会社」の創造-』(伊井直行、 講談社現代新書、2010)-"近代人"岩崎彌太郎がひそかに人知れず「会社」において実行した"精神革命"

■渋沢栄一が説いた「士魂商才」の実践者

「人間尊重」という理念、そして「士魂商才」-"民族系" 石油会社・出光興産の創業者・出光佐三という日本人

(2014年12月20日、23日、30日 情報追加)

(2023年11月25日発売の拙著です 画像をクリック!)

(2022年12月23日発売の拙著です 画像をクリック!)

(2022年6月24日発売の拙著です 画像をクリック!)

(2021年11月19日発売の拙著です 画像をクリック!)

(2021年10月22日発売の拙著です 画像をクリック!)

(2020年12月18日発売の拙著です 画像をクリック!)

(2012年7月3日発売の拙著です 画像をクリック!)

end