古典というのは、さまざまな読み方が可能だからこそ、長生きするものである。

わたしは『アーロン収容所』を「日本人論」としてだけでなく、英国人、ビルマ人(=ミャンマー)、インド人を知るための必読書として推奨したい。いや、絶対に読んでおきたい現代の古典と言っておく。

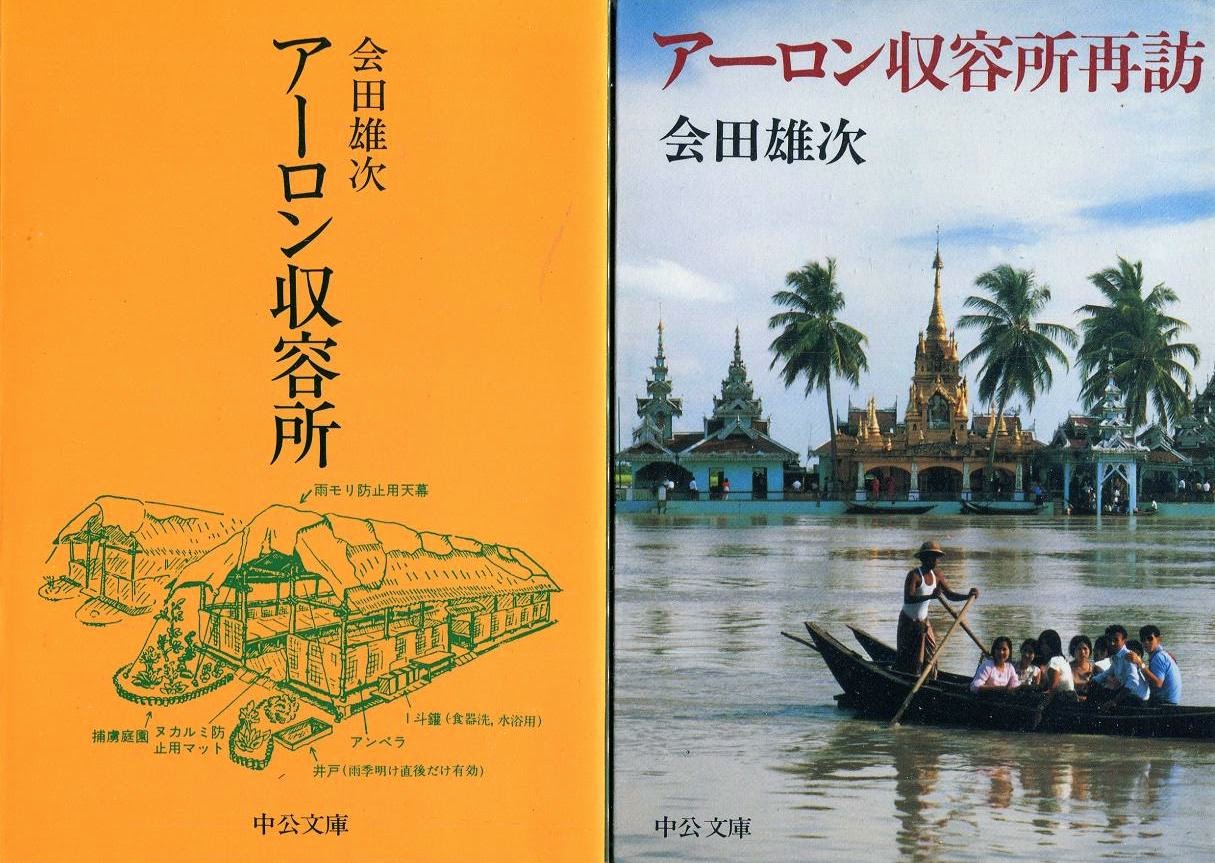

もともとは「中公新書」の発刊とともに1962年に出版されたものらしい。副題には「西欧ヒューマニズムの限界」とあり、現在でもひきつづきロングセラーとして増刷されつづけている。

わたしがうまれたのが奇しくも1962年なので、ちょうど同じ年ということになる。まさに半世紀を超えるロングセラー中のロングセラーなのである。文庫化されたのは1973年のことだ。文庫版からは「西欧ヒューマニズムの限界」という副題は外されている。

高校時代に「推薦図書」の一冊であったので、わたしは文庫版で読んだ。1970年代後半のことである。

高校時代に読んだ本で、大きな影響を受けたものを三冊あげよと言われたら、この『アーロン収容所』、すでにこのブログでも紹介した『ソビエト帝国の崩壊』(小室直樹、カッパビジネス、1980)、それからまだブログでは取り上げていないが『ものの見方について』(笠信太郎、角川文庫、1957 単行本初版 1950)をあげるだろう(・・いま聞かれたらという仮定の質問なので、聞かれるたび多少の変更はありかもしれない)。

いずれも高校生でも読めるような平易な文章でありながら、鋭い観察と推論が全編を貫いているものだ。こういった本を高校時代に読んでおいたからこそ、社会科学的な「ものの見方」が知らず知らずのうちに培われたのかもしれない。

(文庫版カバーのウラ 1997年第24版のもの)

高校時代に『アーロン収容所』を読んだとき、自分自身がもっていた白人、とくに英国人にかんする固定観念が完全に崩されたのを覚えている。捕虜という屈辱的な立場に置かれながら、その立場からの観察力の鋭さと豊富さが読み物としても魅力的なのだ。

1970年代後半は、すでに「高度成長」期を経て日本経済が世界的に強くなっていたとはいえ、その経済が強いという一点を除いては先進国からは評価されていない時代であった。日本人もまだ肩肘張っているところがあったようにも思う。いまだ成熟していなかったということだ。

その意味では、梅棹忠夫の『文明の生態史観』と同様、敗戦後の日本人に「自信」を回復させ、「高度成長」に向けてのエートスを大いに後押しした内容だといえるだろう。英語版がそれぞれ不評であったのはそのためだ。

世界を支配しているのは西欧であり、いまでもまだそうだが、先進国首脳が一堂に会する「サミット」において「非西欧国家」はいまだ日本だけなのである。冷戦後のソ連崩壊後にはロシアが加わってG7がG8になったものの、先般のウクライナ問題(2014年)で抜けてふたたびG7に戻ってしまった。

1970年代当時にくらべたら、2014年の現在は、西欧諸国のさらなる衰退もあって、日本人がそこにいる違和感もなくなった(・・見慣れたからということもある)。

価値観の点からみても、経済が強くなっても異質の価値観の大国が出現していることも、日本がサミットに参加している違和感がなくなった理由であろう。

■『アーロン収容所再訪』(1975年)はビルマ再訪記

文庫版カバーのウラにも印刷されているように(・・上掲の写真)、『アーロン収容所』は基本的に「日本人論」として読まれてきたようだ。

そういう読み方以外にわたしが提案したいのは、英国人、ビルマ人(=ミャンマー)、インド人を知るための必読書という側面である。

まず著者を含めて、大東亜戦争敗戦の結果、捕虜となったは日本人である。日本と戦ったのは大英帝国であり捕虜収容所を管理するのは英国人である。英国の将兵には男性だけでなく、女性もいたことは著者だけでなく、読者にも驚きであった。

それだけではなく、大英帝国の軍隊には、当時まだ英国の植民地であったインド人の兵士がいただけでなく、ネパールの精鋭グルカ兵もおり、なんといっても大日本帝国と大英帝国が激突し、死闘を行ったのは、当時まだ英国の植民地であったビルマ(=ミャンマー)であったということだ。

(現在は原動機付き! 初訪問した1997年当時もまだ手漕きだった)

高校時代に『アーロン収容所』を読んだときは、どうしても英国の将兵と日本捕虜との関係の印象が強かったが、その後、1997年にはじめてミャンマーにを訪問したあと(だと思う)、『アーロン収容所再訪』(会田雄次、中公文庫、1988)という本を八重洲ブックセンター(東京)で見つけて読んだことが、『アーロン収容所』は英国関連本であり、ビルマ関連本なのだと思うキッカケになったと思う。

(『アーロン収容所再訪』文庫版1988年 カバーのウラ)

『アーロン収容所再訪』は、ビルマでの体験以来、いわゆる「ビルキチ」(=ビルマ大好き人間のこと)になった著者が、26年後の1974年に1週間だけビルマを再訪した旅の紀行文である。

当時は、「ビルマ式社会主義」の名のもと、ネ・ウイン独裁が続いていた時代であった。単行本の出版は1975年であり、日本は公害など「高度成長」の負の側面が顕在化していた頃である。そのコントラストがあざやかな紀行文なのだが、この本が1988年に文庫化されたのは、「ビルマ民主化」が挫折し、軍事政権の時代へと大転換した年であったためだろう。

1988年当時は、わたしもまさか20年以上も軍事独裁が続くとは思いもしなかったのだが・・・

長くなってしまったが、『アーロン収容所再訪』がビルマ再訪がそのテーマであったことで、『アーロン収容所』もまたビルマについての本であったことを思い出したわけである。

高校時代は、ビルマといえば『ビルマの竪琴』などの粗雑な知識しか持ち合わせていなかったため、それ以上の関心が薄かったのかもしれない。

ついでにいうと、1970年の大阪万博は小学生の頃にいったが、あまりもの混雑のため、入館できたのはビルマ館やソビエト館、そしてベルギー館など人気のない(・・失礼!)ものばかりだった。アポロ宇宙船が持ち帰った「月の石」を見るために、子どもながら疲弊してしまった記憶もある。

ビルマ館は、龍の形をした建物であった。わたしにとってビルマ(=ミャンマー)は、1970年以来の「縁」ということになる。

■英国人、ビルマ人(=ミャンマー人)、インド人を知るための必読書

『アーロン収容所』を英国関連本であり、ビルマ関連本として読むとはどういうことか、具体的に著者自身の文章を引用しながら見ていってみよう。

その前に確認しておくべきことがある。著者は、日本が降伏後に捕虜になったので、戦闘中に戦争捕虜になったわけではない。捕虜収容所においての処遇には違いがあったらしい。

この作業のとき、私は奇妙な一群を見た。・・(中略)・・ 戦時中の捕虜、投降者たちである。それは、捕虜(キャプチャード)、または戦争捕虜(プリズナー・オブ・ウォー)、(戦犯者 クライムド ではない)として私たち降伏軍人(サレンダー・パーソネル)または非武装解除人(ディスアームド・ミリタリー・パーソネル)から区別され、中央監獄に収容されている人々であった。(P.72)

この事実はかなり重要なので、会田雄次の回想は、あくまでも「降伏軍人」(サレンダー・パーソネル)または「非武装解除人」(ディスアームド・ミリタリー・パーソネル)の立場からのものであったことを理解する必要がある。

まずは、英国人にかんする観察からみておこう。

彼女たち(=英軍の女性兵士)からすれば、植民地人や有色人はあきらかに「人間」ではないのである。それは家畜にひとしいものだから、それに対し人間に対するような感覚を持つ必要はないのだ。どうもそうとしか思えない。・・(中略)・・ もっとも私自身はあまり気にならなくなった。だがおそろしいことに、そのときはビルマ人やインド人とおなじように、イギリス人にはなにか別種の、特別の支配者であるような気分の支配する世界にとけこんでいたのである。(P.50)

1945年当時、いまだ大英帝国が植民地帝国であった時代のことであるから、現在ではさすがにここまではないだろう。だが歴史的ドキュメントとしての意味はある。

ヨーロッパ人には、いったん自分がとった重大な行動の責任は、どんなことがあってもなくならないとする考え方がある。また一度やりだしたことは都合が悪くなっても、いや悪いと思っても断じて曲げない方が立派で男らしいのだという考え方も、私たちの想像以上に強く広く根を張っているようである。(P.77~78)

この点にかんしてはヨーロッパ人もアメリカ人も同じではないだろうか。日本人の変わり身が早いこともまた変化はないようだが。

英軍の階級は社会秩序をそのまま反映しているといえる。とくに士官と下士官・兵との間には、これでも同じイギリス人かと思われるほどの差がある。士官はいわばホワイト・カラーであり、下士官・兵は労働者である。下士官・兵にもホワイト・カラーが少しはいるが、それは幹部候補生としてのそれではなく、下積み的な事務屋である。このこと自体は別に不思議ではない。近代国家のなかで日本だけが特殊なのである。・・(中略)・・ そのことはさておき、このような士官と下士官・兵の差、とくにその体格の隔絶といってよい決定的な相違は眼を見張らすほどのものであった。(P.111~112)

これは重要な指摘である。やや崩れたとはいえ、いまでも階級意識が強く残る英国はそのままあてはまるのではないか。労働者階級と中流階級、アッパーミドル、貴族はまったく異なるカテゴリーであり、相互に階級間移動はない。

文章や時の誤りは、ただそれだけのことだからよかったが、私たちを驚かせたばかりではなく大いに迷惑をこうむったのは、かれらの計算力である。・・(中略)・・ 三ケタの数を三回足したりすると大変である。何回やっても答えがちがうのには私たちの方が驚いてしまう。なかには「ヘーイ、ジャニイ」と私たちを呼びつけるのがいる。計算しろというのである。一回で計算してみせると、しきりに首をひねっている。・・(中略)・・イギリス兵のこういう能力の低さというものは私たちの想像の外である。私たちのうけた初等義務教育のゆきとどいていること、それもかなりの程度が高いもんであることは大いに誇りにしてもよいことではなかろうか。(P.116~118)

この点は、大学時代に富士山八合目でアルバイトしているときに多数かかわることになった米軍兵士とまったく同じである。とにかく単純計算ができないのだ!

1945年当時の英軍兵士も、1982年当時の米軍兵士もまったく同じである。もちろん、日本人の計算能力は1962年当時とくらべると落ちているだろうが、それでも概して世界的には高い方だろう。

さて、ここから先は、英軍とともに行動してきたグルカ兵とインド兵についてみておこう。英国のグルカ兵は1997年の「香港返還」によって大幅に規模が縮小されたが、現在でもブルネイに駐屯している。ブルネイの旧宗主国は英国である。

私たちの看視兵にははじめの間ネパールのグルカ兵があてられていたが、半年ほどたってインド兵に代わった。グルカ兵は馬鹿正直で勇敢で規律正しく剛健愚直の見本みたいなもので、戦争中も第一線に立ち日本軍をさんざん苦しめた。看視兵としてもイギリス人にはまったく忠犬といった格好だった。(P.124) 戦闘中の敵歩兵の主力はかれらだった。さんざん悩まされた相手に終戦後はじめてお目にかかる。英軍など戦闘中見たことはないからあまり対面ばえがしなかったが、グルカ兵に出会ったときはまったくギクりとした。決戦場へもう一度つれだされたような妙な感じである。(P.33)

グルカ兵も、ビルマ人からはあまり好かれていなかったが、私たちには愛想のいいインド兵はビルマ人からは徹底的に嫌われていた。(P.130)

インドの兵制がどうなっているのか知らないが、大きくは宗教各派の信者別、地方別、カースト別に隊が異なっている。ほかに理由があるかもしれないが、いずれにしても他隊のものには大変不人情である。(P.132)

この当時はまだインドは英国の植民地でいまだ独立していなかったので、このようなマインドセットがあらわれていたのであろう。いわゆる植民地根性に近いものがある。

また、英領ビルマはもともと行政的には英領インドへの補給基地という位置づけでその一部であったので、植民地時代に大量にインド人が入植してきていたことも、ビルマ人の対インド人観を形成しているようである。

このほか重要な指摘も多々あるのだが、あまりにも多いのでインド人にかんしては引用はこれでやめておく。

最後にビルマ人について引用を行っておこう。きわめて根本的なものである。

ビルマの仏教は、ただこの国が僧侶の天下であり僧侶も又真面目であるというだけでなく、その精神が人びとのなかにこのように生きているということである。・・(中略)・・仏教の精神が本当に広く一般にしみこんでいたとすると、あとでいろいろ述べるビルマ人の行為は、この精神と関係あるように思える。(P.162)

こういったビルマ人に接することによって、著者もまた「ビルキチ」の一人となったのである。「ビルキチ」とは「ビルマきちがい」の略である。現在ならミャンマーおたく略して「ミャンたく」かしらん?

わたしがはじめてミャンマーに渡航した1997年、そのときはミャンマー投資ブーム期待のあった頃で、関西空港からヤンゴンまで全日空の直行便が飛んでいたのだが(・・近年また復活)、ガラガラの機内にいたのは「ビルキチ」とおぼしき日本人の老人ばかりであった。現在では生きていれば100歳近いので、「ビルキチ」生存者はもうほとんどいないだろう。

いまミャンマーに熱中している日本人には「ビルキチ」など無縁だろうが、こういう歴史もあったのだよ、と書き留めておきたいのである。相思相愛の関係だが、それは細々としたものであった。

■京都の知的風土から生まれ、さらに影響を与えたもの

『アーロン収容所』の著者・会田雄次氏の略歴を文庫版から引用しておこう。一部わたしが補足しておく。

1916年(大正5年)京都に生まれる。京都帝国大学史学科を卒業して、1943年(昭和18年)に応収、ビルマ戦線に送られ、戦後2年間、英軍捕虜としてラングーン(・・現在のヤンゴン)に抑留された。帰国後、神戸大学助教授をへて、京都大学教授(人文科学研究所)。専攻はイタリア・ルネサンス史。・・(以下略)・・

そう、会田氏もまた京都の知的風土のなかにいた人である。京都生まれの京都育ちの、ほんまもんの京都人である。

生態学者の梅棹忠夫や政治学者の高坂正堯(こうさか・まさたか)などもそうであったが、会田雄次もまた「京大派知識人」の一人でもあったわけであり、左派が幅をきかせてい「戦後知識人」のなかでは異色の存在であった。

しかもマキャヴェッリなどの研究者でもあった。イタリア・ルネサンス関連の会田雄次の本を読んだことはないのだが・・・(・・読んだのは塩野七生ばかり)。

いま書きながら重要なことを思い出した。『アーロン収容所』が一人称の「体験記」であることの積極的な意味についてである。著者は「まえがき」でこう書いている。

最後に一言お断りを。この本に書いたことは、できるだけ客観性を持たすためなるべく伝聞を避け、私自身の体験を主にした。「私」という言葉がすこし出すぎたようだけれども、そういう次第でご諒承いただければ幸いである。

高校時代、この一節の意味についてかなり考えたことを覚えている。「客観性」と「主観性」の関係についてであるが、客観性を担保するために主観的に書くという発想が、当時はなかなか飲み込めなかったのだ。理科系特有の「客観性信仰」のようなものだろうか(・・当時はまだ「理系」進学のつもりだった)。

だが、この一節の意味をアタマのなかで何度も何度も反芻(はんすう)するうちに、やっと納得することができたのである。それは「体験」と「伝聞」の違い、言い換えれば「一次情報」と「二次情報」の違いである。

さらに大学時代、現象学を学んで以後は、完全な「客観性」などあり得ないもので、しょせん「間主観性」(inter-subjectivity)に過ぎないのだという考えに達することができた。一次情報を語る「一人称としての私」は主観的であるが、主観性を離れた一次情報など存在し得ない。

これは認知科学の問題であり、量子力学における「観測問題」にもかかわってくるテーマなのである。観測者という「一人称としての私」にかかわる問題だ。

こういった基本的なことを考える出発点が、わたしにとっては高校時代に読んだ『アーロン収容所』だったわけだ。

先にあげた三冊の本のうち、『ソビエト帝国の崩壊』の著者・小室直樹は京大理学部数学科卒(・・博士号は東大から)、『ものの見方について』の著者・笠信太郎は朝日新聞論説委員であったが東京商大卒(・・専攻は西洋文明史)である。『アーロン収容所』の著者・会田雄次は言うまでもなく京大卒である。

こうやって振り返ると、わたし自身、無意識のうちに京都帝大(=京大)と東京商大(=一橋大学)の二つの流れに大きな影響を受けて知的形成してきたのだなあと、あらためて感じるのである。

観念論に傾斜しない現実主義、ある種の日本型プラグマティズムが貫いているといってよかろうか。戦後の知的社会を支配した、「左派の啓蒙思想」としての東大型思考とは異なる流れであったわけだが、現実主義やプラグマティズムはアメリカの専売特許ではなく、一般庶民の世界では当たり前といえば当たり前の「常識」的世界観である。

冷戦終結後も時代を超えてロングセラーとして生き残った理由は、ここにもあるというわけだ。

まだ読んでいない人は、ぜひ虚心坦懐に読んでみることをすすめたい。もちろん半世紀前のものだから、ところどころ突っ込みを入れながら読むことは必要だ。

(画像をクリック!)

<ブログ内関連記事>

■ミャンマー(=ビルマ)関連

三度目のミャンマー、三度目の正直 (5) われビルマにて大日本帝国に遭遇せり (インレー湖 ④)

・・日本軍占領下のビルマで発行されたルピー軍票に書かれた大日本帝国の文字

「三度目のミャンマー、三度目の正直」 総目次 および ミャンマー関連の参考文献案内

「ミャンマー再遊記」(2009年6月) 総目次

ミャンマーで日本向けオフショア開発が有望な理由-それは日本語能力にある

・・二つの言語は、語順が同じなのだ

■大英帝国と植民地ビルマ、東南アジア

書評 『大英帝国衰亡史』(中西輝政、PHP文庫、2004 初版単行本 1997)-「下り坂の衰退過程」にある日本をどうマネジメントしていくか「考えるヒント」を与えてくれる本

・・中西教授も京大出身

『戦場のメリークリスマス』(1983年)の原作は 『影の獄にて』(ローレンス・ヴァン・デル・ポスト)という小説-追悼 大島渚監督

・・原作は南アフリカ出身の英国陸軍コマンド部隊大佐、ジャワ島の日本軍捕虜収容所を舞台にした日英の相克と奇妙な友情の物語。大島渚監督も京都出身で京大卒

原爆記念日とローレンス・ヴァン・デル・ポストの『新月の夜』

・・原爆投下による日本降伏によって捕虜収容所から生きて出ることができたと考える著者の回想録

「タイガーバーム」創業者の「タイガー・カー」(改造車)

・・大英帝国ネットワークとタイガーバーム。英領ビルマのラングーン(=ヤンゴン)に生まれた客家(ハッカ)の胡文虎はシンガポールでビジネスを成功させた

■白人と非白人の非対称的な関係

書評 『「肌色」の憂鬱-近代日本の人種体験-』(眞嶋亜有、中公叢書、2014)-「近代日本」のエリート男性たちが隠してきた「人種の壁」にまつわる心情とは

書評 『驕れる白人と闘うための日本近代史』(松原久子、田中敏訳、文春文庫、2008 単行本初版 2005)-ドイツ人読者にむけて書かれた日本近代史は日本人にとっても有益な内容

■京都の「知的風土」-現実主義とプラグマティズム

梅棹忠夫の『文明の生態史観』は日本人必読の現代の古典である!

・・京都生まれの京都育ちの生態学者

書評 『海洋国家日本の構想』(高坂正堯、中公クラシックス、2008)-国家ビジョンが不透明ないまこそ読むべき「現実主義者」による日本外交論

・・京都生まれの京都育ちの政治学者

書評 『封建制の文明史観-近代化をもたらした歴史の遺産-』(今谷明、PHP新書、2008)-「封建制」があったからこそ日本は近代化した!

・・京都生まれの京都育ちの歴史家による封建制度論

書評 『知的生産な生き方-京大・鎌田流 ロールモデルを求めて-』(鎌田浩毅、東洋経済新報社、2009)-京都の知的風土のなかから生まれてきた、ワンランク上の「知的生産な生き方」

・・東京出身の京大名物教授

書評 『革新幻想の戦後史』(竹内洋、中央公論新社、2011)-教育社会学者が「自分史」として語る「革新幻想」時代の「戦後日本」論

・・佐渡島生まれで京大卒の京大教授が書いた「戦後日本」の知識人世界。「戦後」というのがいかに異様な時代であったかがよくわかる本

(2014年6月8日、2015年10月14日 情報追加)

(2023年11月25日発売の拙著です 画像をクリック!)

(2022年12月23日発売の拙著です 画像をクリック!)

(2022年6月24日発売の拙著です 画像をクリック!)

(2021年11月19日発売の拙著です 画像をクリック!)

(2021年10月22日発売の拙著です 画像をクリック!)

(2020年12月18日発売の拙著です 画像をクリック!)

(2012年7月3日発売の拙著です 画像をクリック!)

end