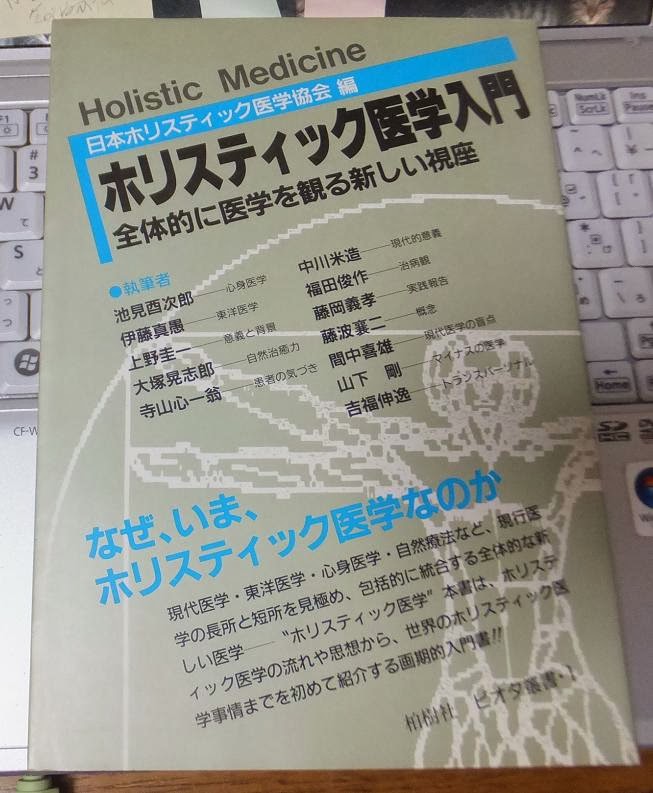

先日のことだが、「漢方」関係の方とお話しする機会があり、「断食」の話で盛り上がったのだが、ふと思い出して20年ぶりに『ホリスティック医学入門-全体的に医学を観る新しい視座- (ビオタ叢書 1) 』(日本ホリスティック医学協会編、柏樹社、1989)という本を引っ張り出してきて、パラパラと読んでみた。

副題に 「全体的に医学を観る新しい視座」とある。なんで医学関係でも医療関係者でもないのにこんな本を読んだのかというと、企業組織は人体のアナロジーで考えると理解しやすいと思っていたから。カネは会社にとって血液(のようなもの)だとかよく言われているが、そのためには「全体」で考えることが重要なのだ。

「全体は部分の集合ではない!」

いまではそうめずらしくもないが、20年前はまだまだ西洋的思考にもとづく「要素還元主義」が当たり前だった。いまでも「全体最適」というコトバは定着したものの、依然として「部分最適」なソリューションが行われていることが多い。

おそらく「診断」そのものに問題があるのだろう。数値だけみてもその関連がわからなければ意味はない。全体をみるといっても、そう簡単にできるものでもない。だが、たんなる「診断技術」の問題でもない。「診断」における「視点」の問題である。

表紙には、「なぜ、いま、ホリスティック医学なのか」として、つぎのような文言がならんでいる。

現代医学・東洋医学・心身医学・自然療法など、現行医学の長所と短所を見極め、包括的に統合する全体的な新しい医学-ホリスティック医学の流れや思想から、世界のホリスティック医学事情までを初めて紹介する画期的入門書!

つまり現代医学とオルタナティブ・メディスン(=代替医療)を融合させようという視点だ。それが「ホリスティック」、すなわち「全体」を観る視点である。

表紙のウラには、「ホリステック医学の概念」が5項目でまとめられている。

1. ホリスティック(全的)な健康観に立脚する

2. 自然治癒力を癒しの原点におく

3. 患者がみずから癒し、治療者は援助する

4. さまざまな治療法を総合的に組み合わせる

5. 病への気づきから自己実現へ

「ホリスティック」の語源とそこからの派生語についても書かれている。

holistic(ホリスティック)という言葉は、ギリシア語の holos(全体)を語源としている。そこから派生した言葉に whole, heal, holy, health・・・などがあり、健康-health-という言葉自体がもともと「全体」に根差している。

もともと大学時代に合気道の修行に専念していたこともあり、この分野には多大な関心があった。

「全体は部分の集合ではない!」

このコトバの重要性はなんど繰り返しても繰り返し過ぎることはない。「専門」としての「部分」はもちろん大事だが、「全体」として「統合」する視点や教養がないとけない。これができるのは、残念ながら組織においてはトップに限られる。それ以外のメンバーは「俯瞰して視る」という視点を意識的にもたねばならないのだ。

さらにいえば、「部分」そのものが「全体」であるというホロンという考えも視野に入れておきたいところだ。この考えはジャーナリストで思想家のアーサー・ケストラーによるものだが、やや哲学的に過ぎるかもしれない。「ホロン」(holon)とは、全体を意味するホロス(holos) と存在を意味するオン(on)というギリシア語の合成語だ。

1980年代後半には「ホロニック・マネジメント」という形で、「個」と「組織」の難問を解決する思考方法として脚光を浴びたが、その後はあまり耳にすることもなくなって久しい。考え方そのものは興味深いが、実践レベルでの実行が困難なためだろう。

「医学」そのものは専門に勉強しなくても、「医学」のアナロジーでものを見て考えることは、ビジネス関係者にとってもきわめて重要だ。もちろん、ビジネス関係者以外にとってもきわめて重要だ。

あらためてそう思ったので、あえて「ホリスティック」という考えを紹介した次第である。

<ブログ内関連記事>

"Whole Earth Catalog" -「テクノロジーとリベラルアーツの交差点」を体現していたジョブズとの親和性

『形を読む-生物の形態をめぐって-』(養老孟司、培風館、1986)は、「見える形」から「見えないもの」をあぶり出す解剖学者・養老孟司の思想の原点 ・・ケストナーのホロンは階層構造であることが指摘だれている

医療ドラマ 『チーム・バチスタ 3-アリアドネの糸-』 のテーマは Ai (=画像診断による死因究明)。「医学情報」の意味について異分野の人間が学んだこと

・・病理診断について

書評 『面接法』(熊倉伸宏、新興医学出版社、2002)-臨床精神医学関係者以外も読んで得るものがきわめて大きい "思想のある実用書"

・・全体性を重視した面談法

「半日断食」のすすめ-一年つづけたら健康診断結果がパーフェクトになった! ・・西式、甲田式という日本発の減量法を実践

成田山新勝寺「断食参籠(さんろう)修行」(三泊四日)体験記 (総目次)

書評 『千日回峰行<増補新装>』(光永覚道、春秋社、2004)

・・最初の700日目とその後の300日目にはさまれた、生まれ変わりのための激しくも厳しい 9日間の断食・断水・不眠・不臥の苦行についても語られる

『鉄人を創る肥田式強健術 (ムー・スーパー・ミステリー・ブックス)』(高木一行、学研、1986)-カラダを鍛えればココロもアタマも強くなる!

・・著者の高木一行氏は1カ月間の断食を実行している(・・これは真似しないよう!)

書評 『治癒神イエスの誕生』(山形孝夫、ちくま学芸文庫、2010 単行本初版 1981)-イエスとその教団の活動は精神疾患の「病気直し」集団のマーケティング活動

ヘルメスの杖にからまる二匹の蛇-知恵の象徴としての蛇は西洋世界に生き続けている

アナクレピオス

書評 『こころを学ぶ-ダライ・ラマ法王 仏教者と科学者の対話-』(ダライ・ラマ法王他、講談社、2013)-日本の科学者たちとの対話で学ぶ仏教と科学

シリコンバレーだけが創造性のゆりかごではない!-月刊誌 「クーリエ・ジャポン COURRiER Japon」 (講談社)2012年1月号の創刊6周年記念特集 「未来はMITで創られる」 が面白い

・・Stuart Brand の Whole Eaarth Catalog

「上から目線」が必要なときもある-リーダーや戦略家は全体を見わたすバーズアイという視点が必要だ!

書評 『経営の教科書-社長が押さえておくべき30の基礎科目-』(新 将命、ダイヤモンド社、2009)-経営者が書いた「経営の教科書」

・・経営者は「全体」を見る視点が不可欠

(2015年7月21日 情報追加)

(2023年11月25日発売の拙著です 画像をクリック!)

(2022年12月23日発売の拙著です 画像をクリック!)

(2022年6月24日発売の拙著です 画像をクリック!)

(2021年11月19日発売の拙著です 画像をクリック!)

(2021年10月22日発売の拙著です 画像をクリック!)

(2020年12月18日発売の拙著です 画像をクリック!)

(2012年7月3日発売の拙著です 画像をクリック!)

end