鈴木大拙というと「禅の大家」というイメージが流布している。これが一般人の認識であろう。

さらに、世界に禅仏教を広めた功績を知っている人も少なくないかもしれない。英語圏を中心に D.T. Suzuki 名義で出版された本は、現在なお新刊書として簡単に入手可能だ。

D.T. Suzuki の D が大拙であることは容易に推測できるだろう。では英語風のミドルネームの T はなにか? それは、本名の貞太郎(ていたろう)の略であり、言うまでもなくクリスチャンネームではない。現在でも華人が英語圏で「イングリッシュ・ネーム」をつかいたがるのと同様だ。

そんな大拙は、若き日にエマソンの「論文集」(エッセイズ)を読んで感激したと回想している。かの有名な『自己信頼』は「エッセイズ」に収録されている。

大拙自身の文章を引用しておこう。出典は「明治の精神と自由」(1947年)。『新編 東洋的な見方』(上田閑照編、岩波文庫、1997)に収録されている(読みやすくするために漢字は適宜かなに直し行替えを行った。本文にない注釈は(=●●)として示してある)

語学の勉強からどんな新鮮なものを取り得たかといま考えて見ると、「自由」ということであったらしい。(・・中略・・)そのようなところから、セルフ・ヘルプの精神が強く、自由へのあこがれが深くなって行ったのは自然であろう。(・・中略・・)その後、エマスンの論文集を何かの機会で読んだ。これがまた自分をして新たな思想に赴かしめた。そのなかに次のような言葉があったように今うろ覚えに覚えている。「自分の心に動くことを表現するに躊躇するな。大人物だといわれている人でも、自分の心の中に在るもの以上に、何ものをも持っているのではない。今ここに一条の光明が射し込んで来て、自分の頭の上に落ちたとせよ。いかに微ほのかでも、この光の証人は自分だけのほかに誰もないのだ。これを天下に宣言するに誰を憚ることもいらぬ」と、このようなことがあったように覚えている。自分はこれを読んだ時、深く感動した。これがセルフ・レライアンス(=自己信頼)だ、これが本当の自由だ、これが本当の独立不羈なるものだ。小さいといって自ら卑しめるに及ばぬ。小さいは小さいながらに、その持っているすべてを表現すればよいのだ、これがシンセリティ(=誠実)だと、こういう風に自分は感激したのだ。(・・中略・・)エマスンの時代は、米国でも思想転換をやる時代であった。四囲の事情はもとより日本とは違っていた。が、新しいものをあこがれる気風は米国にもあった。ヨーロッパを通って入ってきた東洋思想すなわちインド思想は、ニュー・イングランドの思想家を動かした。そのスポークスマンになった一人はエマスンであった。日本の青年が彼を読んで、なんとなく共鳴せざるをえないのは、そのなかに東洋的なものがあるからではなかろうか。すなわち東洋的なものが、米国のはつらつとして若々しい人々の頭を濾過して来ると、その表現形式がまた清新の気がしてくるのである。(・・後略・・)

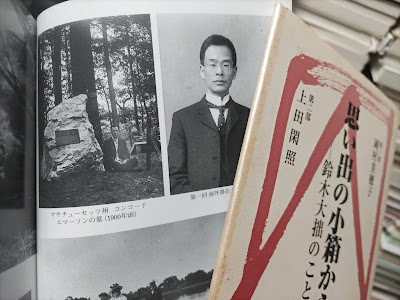

若き日に米国で暮らしていた大拙は、1900年頃のものだが、東海岸のコンコードにあるエマソンの墓の前で座禅している(上掲の写真)。この写真は『思い出の小箱からー鈴木大拙のこと』(岡村美穂子/上田閑照、燈影社、1997)に口絵として挿入されている。

大拙は、英文著書でもエマソンやその弟子のソローを引き合いに出して論じている。アメリカと東洋思想の接点がエマソンいあるからだ。

禅仏教の大家である大拙にとって、エマソンの『自己信頼』が根底にあって支えつづけたことが見て取れる。「自力」イメージの強い禅仏教だからだろう、そんな感想をもつかもしれない。

というのも、禅仏教とは異なるが、おなじく大乗仏教で絶対肯定を説く『法華経』の信者にも、エマソンは大きな影響をあたえているからだ。

たとえば、創価学会を大規模組織に育て上げた池田大作は、『新編 若き日の読書』(第三文明社、2023)に収録された「民衆に愛された哲人 『エマソン論文集』」で、戦後になってからであるが、エマソンの『自己信頼』が支えになったことを回想的に記している。池田氏は、「エマソンは、しっかり読みなさい」と恩師の戸田城聖から勧められたと書いている。

「民衆に愛された哲人 『エマソン論文集』」の小見出しを抜き出してみよう。池田氏がエマソンになにを感じていたかがわかることだろう。

「変動する時代」の空気を吸って「実践とはただの形式ではない」ハーバード大学での講演の波紋人間主義を宣した「自己信頼」の哲学

この文章の末尾は、「民衆に生きる人は強い。民衆に愛される人は永遠である。ダイヤモンドのごときエマソンの生涯は、私たちに限りない勇気をあたえてくれる」と結んでいる。

このように見ていくと、戦前の明治時代前半の鈴木大拙や、戦後になってからの池田大作がそうであったように、「自力」の禅仏教や、「絶対肯定」を説く『法華経』信者が、「自己信頼」(セルフ・リライアンス)を説くエマソンと親和性が高いことがわかることだろう。

■鈴木大拙は浄土真宗への目線も有していた

ところが、鈴木大拙は禅仏教に限らず、浄土真宗への目線も有していた世界的仏教学者というのが真相に近い。この事実を押さえておくと、「他力」を説く浄土真宗であっても、エマソンの世界はけっして無縁ではないと言えるのではないだろうか。

大拙は、米国で11年間過ごしたのち、日本に帰国後は学習院で英語を教えていたが、その後に大谷大学に招聘され教鞭をとっていた。

大谷大学は、浄土真宗の東本願寺系統の教育機関である。大拙は、その環境で浄土真宗にも親しく接していたわけだ。戦後になってから、90歳になってからの最晩年の大仕事として、浄土真宗の宗祖・親鸞聖人による『教行信証』(きょうぎょうしんしょう)の英語訳を完成している。

もともと、大拙の母親が浄土真宗の「秘事法門」の信者で、大拙自身も少年時代にそれに触れさせられていたことも、無意識レベルで影響をあたえているのかもしれない。

(大拙の英文著書から。禅画の仙厓と浄土真宗の光明思想)

「自力」と「他力」と対比されがちな禅と浄土教だが、大乗仏教であることは共通している。自力と他力が融合してこそ、日本的霊性は完成するのであり、大乗仏教も完成すると考えるべきなのであろう。

禅仏教における座禅という自発的に行う瞑想も、大いなる存在の覚醒を求めるものであり、浄土教における念仏という行為もまた、生活習慣化されるまでは自発性をともなうものだ。

■宗教から霊性(スピリチュアリティ)の時代こそエマソンが読まれるべき

キリスト教の牧師から講演家へと転身したのがエマソンである。形式主義に堕した宗教ではなく、霊性(スピリチュアリティ)の観点から、イエスを親しい存在と感じていたエマソンである。

そんなエマソンが、明治時代前半において中村敬宇や内村鑑三といったキリスト者、トルストイと同様に洗礼を受けたものの決別した徳富蘇峰・徳冨蘆花の兄弟だけでなく、禅仏教の鈴木大拙、そして戦後には池田大作など、キリスト教以外の仏教者にも影響をあたえていることは、けっして不思議ではないのである。

米国の思想史家ヴァン・ミーター エイムズ(Van Meter Ames)は、『禅とアメリカ思想』(中田祐二訳、欧史社、1995)という著書で、エマソンを「アメリカの菩薩」としていることも紹介しておこう。

エマソンと仏教、このテーマはさらに深掘りして考えるべきである。

(画像をクリック!)

<ブログ内関連記事>

・・ジャーナリストの杉村楚人冠の旧宅である記念館の書庫にあった旧蔵書に鈴木大拙の著作が英文のものも含めて多数架蔵されている。我孫子と柳宗悦、学習院で生徒だった柳宗悦と英語教師の鈴木大拙との師弟関係。鈴木大拙は学習院で英語教師として柳宗悦の先生であったことを想起すべきだろう。白樺派の面々はみな学習院出身者であった。さまざまな縁で、つながれた人たちが集まっていたわけだ。

(2023年11月25日発売の拙著です 画像をクリック!)

(2022年12月23日発売の拙著です 画像をクリック!)

(2022年6月24日発売の拙著です 画像をクリック!)

(2021年11月19日発売の拙著です 画像をクリック!)

(2021年10月22日発売の拙著です 画像をクリック!)

(2020年12月18日発売の拙著です 画像をクリック!)

(2012年7月3日発売の拙著です 画像をクリック!)

end

.JPG)