映画 『レイルウェイ 運命の旅路』(オ-ストラリア・英国、2013) は、日本人として絶対に見るべき映画です。

「泰緬鉄道」(たいめん・てつどう)をめぐる元捕虜の英国将校と日本人通訳との「和解」を描いたヒューマンドの物語。この映画は日本人は絶対に見るべきです。

正直いって、

日本人としては見るのがつらい内容 です。だが

最後まで見てほしい 。かならず泣けます。それも深い感動をともなって。これが

ほんとうの「被害者」と「加害者」のあいだの和解(reconciliation) なのだ、と。

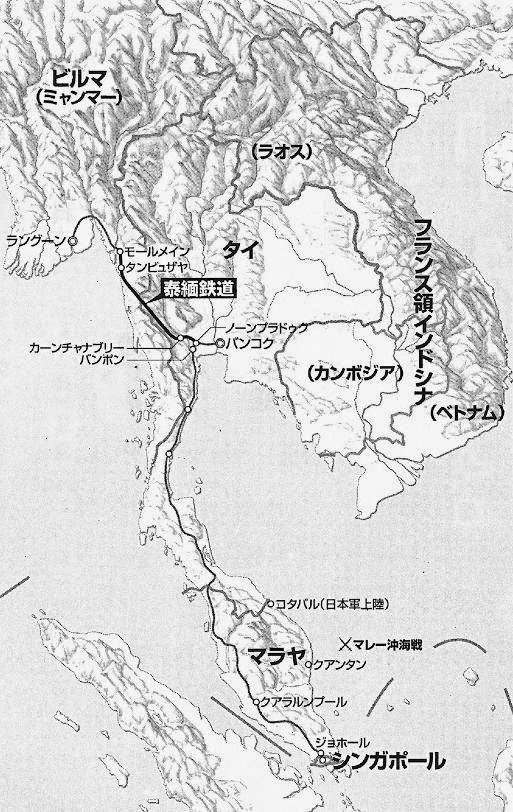

「泰緬鉄道」(たいめん・てつどう) とは、泰(タイ)と緬(ビルマ)を結ぶ鉄道路線。大東亜戦争中に日本軍が英国とオーストラリアなどの約5万人の戦争捕虜や、25万人を超えるといわれるアジア人労務者(・・いわゆる「ロームシャ」)を酷使して、雨期もはさんで一年間の突貫工事で完成させたものです。

戦時における労働力不足を解消するための違法な作戦 が生んだ悲劇として、記憶してしかるべき「加害者」としての汚点として記憶されるべき歴史的事実です。日露戦争当時の日本は、捕虜の扱いにかんしても国際的な賞賛を浴びたのでしたが・・・。

「死の鉄道」(デス・レイルウェイ)という異名 もあるように、山岳地帯での建設工事の過程で多くの捕虜が酷使されただけでなく、

熱帯性気候のなかでの激しい労働と乏しい食事のため栄養失調状態 であり、

医薬品と医療スタッフ不足 のため、

赤痢や脚気、コレラやチブスその他の熱帯性潰瘍など、熱帯のジャングル風土病で大量に病死 しているのは歴史的事実です。

なかには

拷問や虐待で死んだ戦争捕虜 もあったようです。

BC級戦犯として処刑された日本人はその責任をとらされた ものです。戦争捕虜を軍事目的で使役した罪は、末端の将兵ではなく、大本営にあったはずなのですが、上意下達の軍隊組織ゆえの不運というべきかもしれません。

(第二次大戦当時の東南アジアと泰緬鉄道 原作本(角川文庫)より)

「泰緬鉄道」といえば『戦場にかける橋』 、「ああ、あの映画なら、ずいぶんむかしに見たよ、マーチで有名な映画でしょ」、と思った人も、『レイルウェイ 運命の旅路』は見た方がいいと思います。

舞台設定は同じでも、まったく異なる内容 だからです。『戦場にかける橋』はオリエンタリズムに充ち満ちた反日映画といってもいい内容で、しかもかなり部分がフィクションです。「戦場にかける橋」は、ほんとうは爆破されてはいないのです。

(『タイ鉄道散歩』(藤井伸二、イカロス出版、2013)より)

■

映画 『レイルウェイ 運命の旅路』の内容

フラッシュバック現象で虐待を思い出し、トラウマに苦しむ「被害者」としての元英国将校。

通信将校であった主人公は、

1941年の英国領シンガポール陥落で日本軍の捕虜となり、貨車で鉄道建設現場に送り込まれ ます。根っからの「鉄道マニア」である主人公にとって「泰緬鉄道」の建設にかかわることになったのは運命の皮肉なのか。

贖罪のために現地カンチャナプリを何度も巡礼する「加害者」としての「日本兵」。

英語通訳として憲兵隊に所属していました。

直接手を下したわけではありませんが、拷問の場に立ち会って通訳を務めために主人公の記憶のなかに深く刻み込まれ ています。なぜなら直接コミュニケーションした相手だから。しかも主人公の母語である英語で会話したから。

英国将校はエリック・ローマクス氏(1919~2012)、日本人通訳は永瀬隆氏(1918~2011)。

いずれも実在の人物 で、ほぼ同年に生まれ、ほぼ同年に亡くなった完全に同世代。映画も実話をもとにしたものです。もちろん映画ですから事実とは異なる脚色はありますが・・・。

VIDEO

こんな枠組みの内容は、正直いって戦争には直接関係ない世代であっても、見ていてつらいものがあることは否定できません。だが、ラストシーンに近づいていくにつれて深い感動がこみあげてくるでしょう。

「被害者」と「加害者」の「和解」は可能なのか? そんな普遍的なテーマとともに、

日本と英国を中心とする連合国が東南アジアで全面衝突したという歴史 についても、あらためて確認していただきたいと思います。

「太平洋戦争」というネーミングのためにアメリカとの戦争ばかりが強調 されてますが、

東南アジアではシンガポールを含むマレー半島、ビルマ(=ミャンマー)では英国と戦争をしている のです。この事実を知ることも大事なことです。ほんとうは大東亜戦争なのです。

「東南アジアから英国が見える 」のです。ビルマで、そしてタイで日本と英国を中心とする連合国(オーストラリア、オランダ)が敵味方として濃厚にかかわったのです。

東南アジア、とくにタイとビルマ(=ミャンマー)にかかわる人は絶対に見るべき映画でしょう。

■

「原作と映画のあいだ」(between reel and real life)

映画の原作まで読むことはあまりしないのですが、「泰緬鉄道」(たいめん・てつどう)というテーマには多大の関心があるから今回は読んでみることにしました。

原作の日本語訳タイトルが映画のタイトルと同じ なのは、

「元祖メディアミックス」の角川書店(!)ならでは ですが、

英語の原題は主人公のローマクス氏の自伝 The Railway Man(Eric Lomax, 1995) というもの。「鉄道員」という意味ではなく「鉄道マニア」という意味でしょう。

映画は,「泰緬鉄道」建設と日本軍による捕虜酷使と拷問、そしてそれがトラウマになった元英国将校と拷問の際に英語通訳をつとめた元日本兵との「奇跡的な和解」に絞り込んで描いてますが、

原作は第一次大戦が終わった1919年にスコットランド人として生まれ、「大英帝国末期」を生きた世代の回想録といたもの で、映画とは別の意味で興味ある内容です。

映画は116分ですがが、原作のほうは文庫本で380ページとボリュームあります。原作を読むと映画とは違った意味で、「奇跡的な和解」の意味を考えることができるといっていいでしょう。

虐待の「被害者」と「加害者」の関係だけでなく、

「植民地喪失時代の英国」に生きた世代の英国人の心情 についてよく理解することができます。「産業革命」を生み出した古い英国人の機械への愛情といったものを感じさせてもくれます。著者は復員後は独立前の英国領ガーナで植民地行政官として働いています。

映画には Based on a true story とありましたが、「"a true story" をベースにした」だとしても「忠実に再現した」というわけではないのは当然です。"true story" のことを日本語では「実話」といいますが、 英語の "true" という単語はなにを意味しているのか、ずっと気になってます。 しかも定冠詞の "the" ではなく不定冠詞の "a" の "true story" ということの意味。

映画と原作はもちろん別個の存在です。

英語では、「原作と映画のあいだ」のことを "between reel and real life" という ようですが、reel と real というよく似た音の単語で示した面白い表現ですね。日本語と英語では順番が反対になってますが。reel とは映画のフィルムのことです。

そのむかし「メディアミックス」戦略を開始した頃の角川書店は、「見てから読むか? 読んでから見るか?」という印象的なキャッチコピーで消費者を煽ってくれましたが(笑)、

原作は映画のノベライズではないので、別個の存在として楽しむのが正しいありかた なのではと、あらためて思った次第。

原作で印象的だったのが「時間を奪われた」という表現。シンガポール陥落で日本軍の捕虜となった著者は、シンガポールの捕虜収容所でも泰緬鉄道建設現場でも支配していたのは「東京時間」のため、「リアルタイム」より早く一日が始まることへの不満を述べています。

シンガポールと日本の時差は、金融立国シンガポールの人為的な操作で1時間になっていますが、ほんとうはタイと同じく日本との時差は2時間。

鉄道マニアで時刻表マニアに著者にとって、捕虜となったことは二重三重の意味で「時間を奪われた」体験となったのでしょう。

■

「会話」が「対話」になったとき「和解」が始まる

映画で印象的なのは、主人公が元日本人通訳に対して「一人称単数」で語れ!と迫るシーン。これは映画ならではの脚色でしょうが、印象に残るシーンです。

一人称複数の「われわれ」(We)ではなく、一人称単数の「わたし」(I)で語れ 、と。誰をさしているのか不明瞭な We ではなく、

自分自身の立場で自分のコトバで語れ ということです。

まずは

一人称単数の個人と個人の関係から始めるのが、じつは遠回りに見えて「和解」への近道 なのだということを象徴的に示したシーンだといえるでしょう。

たんなる

「会話」が深みをもった「対話」に変わったとき、個人と個人のあいだでの「和解」への道が開ける のである、と。

アウシュヴィッツの帰還者がフラッシュバック現象がトラウマとなり、せっかく生き残って元の生活に戻っても最終的に自殺してしまうケースが少なくないといいます。

イタリアの作家プリーモ・レーヴィもそうであった ようです。しかし、主人公の元英国人将校のローマクス氏は、トラウマに苦しめられながらも自殺を選ぶことなく生き抜きます。

その意味も含め、

元英国人将校と英語通訳との再会と和解は奇跡であった といっていいと思います。映画や原作の宣伝コピーはあながち誇張ではありません。国は異なるとはいえ、ほぼ同じ年に生まれ、ともに戦争では生き残り、戦後も70歳近くまで生きていたからこそ実現した和解。

和解は基本的に個人と個人のあいだで成立 するものですが、個人の人生には限りがあるもの。個人の記憶はその人の人生が終われば消えてしまいます。永瀬氏もローマクス氏も、それぞれ2011年と2012年に世を去っています。

どうも日本人は「高度成長」のなかで大東亜戦争のことは見て見ないふりをして、一方の英国でもヨーロッパ戦線はさることながらアジアで戦った帰還兵の話を聞こうとしない状況であったようです。そんな世の中での元日本人通訳・永瀬氏の孤軍奮闘の活動がなければ、ローマクス氏との出会いもなかったことは間違いないことです。

アウシュヴィッツから半世紀以上たって、ようやく

ドイツでも「記憶」をつねに想起させるため、「見える形」で「記念碑」の建築 を行っています。首都ベルリンにある、ホロコーストにおけるユダヤ人犠牲者のメモリアルパークですが、墓地に似せてつくられた「記憶」のための建造物です。

「被害者」と「加害者」の真の「和解」は、時間がかかる終わりなきプロセス なのです。

「個人の記憶」を、個人を超えた「国民の記憶」にするためには、まだまだしなければならないことはたくさんあるのではないでしょうか。

<関連サイト>

映画 『レイルウェイ 運命の旅路』 公式サイト

■

捕虜の通訳を務めた永瀬隆氏の著書

元日本人通訳として映画では真田広之(・・青年期は石田淡朗)が演じた永瀬隆氏について

wikipedia の記述 を引用しておきましょう。

永瀬 隆(ながせ・たかし、1918~2011)は、陸軍通訳であり、泰緬鉄道建設の現場に関わった証言者。岡山県倉敷市生まれ。1941年青山学院文学部英語科を卒業。同年12月、英語通訳として陸軍省に入省 する。1943年、タイに赴き、泰緬鉄道の建設にあたり、『建設作戦要員』として通訳に従事 する。40万人のうち12万人が死んだといわれる捕虜虐待の現場に出くわす。後に、このことについて証言する。1945年9月、イギリス軍の墓地捜索隊の通訳 となる。 1946年7月、日本に帰国。千葉県立佐原女子高等学校などに勤務後、帰郷して1955年から倉敷市で英語塾『青山英語学院』を経営 する。 1964年より、毎年タイを訪問し、泰緬鉄道建設に駆り出されて病死などで死亡した連合国兵士およびアジア人兵士労働者を慰霊 する。1986年には、タイにて『クワイ河平和寺院』を建立 する。同年、タイの青少年に奨学金を授与する目的で、『クワイ河平和基金』を設立し、代表 となる。同年に、岩波ブックレット「『戦場にかける橋』のウソと真実」を、著書として出す。1995年から横浜市でイギリス連邦軍戦死者の追悼礼拝を開催。2002年、イギリス政府より特別感謝状を受けた。2005年、読売国際協力賞を受賞する。 2011年6月21日、胆のう炎のため岡山県倉敷市の病院で死去。93歳没。

wikipediaの記述(2014年4月28日現在)には、紹介さrふぇていない永瀬氏の著作があります。以下の二冊ですが、機会があればぜひ読んでほしいのですが絶版状態なのが残念なことです。いずれもマイコレクションです。

『イラスト クワイ河捕虜収容所-地獄を見たイギリス兵の記録-』(レオ・ローリングズ、永瀬隆訳、現代教養文庫、1984) 初版は1980年に自費出版。

目 次 ルイス・マウントバッテン ビルマ伯爵・海軍元帥 )

「あとがき」の永瀬氏の文章が心に刺さります。

私事で恐縮ですが、戦争から還って以来、日章旗をみると、白地は捕虜の骨の色に、赤地は日本の兵士の血の色に思えるのです。あのジャングルの激しい記憶の傷痕のためです。

『ドキュメント クワイ河捕虜墓地捜索行-もうひとつの「戦場にかける橋-』(永瀬隆著訳、現代教養文庫、1988)

目 次

「あとがき」には、永瀬氏によるタイの現地での慰霊活動が、日本の外務省とその意を受けたタイの日本人会から執拗に妨害されたこと(!)が書かれています。1988年時点の話ですが、この記述だけでもぜひ読んでいただきたいのですが残念ながら絶版です。永瀬氏の活動がいかに孤軍奮闘のものであったか、

永瀬氏もローマクス氏もすでに世を去っていますが、今回の映画公開で永瀬氏の功績に光があたったことは意味あることと考えるべきでしょう。

なお、

『歴史和解と泰緬鉄道-英国人捕虜が描いた収容所の真実-(ジャック・チョーカー、小菅信子・, 朴 裕河・根本 敬・根本尚美訳、朝日選書、2008) は、映画のなかで主人公が読むシーンがでてきますが、その日本語版がこの本です。

捕虜たちが苦しんだ病気、とくに熱帯性潰瘍についてはイラストで解説していますので必見です。肉が腐り骨まで露出した状態の捕虜たちの姿が痛ましい。

この本も、ぜひあわせて読んでいただきたいものです。

なお、「泰緬鉄道」は現在 1/3 しか運行していませんが、建設から70年の2012年には復活計画があることがNHKで報道されていました。以下の写真はTV映像をキャプチャしたものです。

(2025年1月24日発売の拙著です 画像をクリック! )

(2023年11月25日発売の拙著です 画像をクリック! )

(2022年12月23日発売の拙著です 画像をクリック! )

(2022年6月24日発売の拙著です 画像をクリック! )

(2021年11月19日発売の拙著です 画像をクリック! )

(2021年10月22日発売の拙著です 画像をクリック! )

(2020年12月18日発売の拙著です 画像をクリック! )

(2020年5月28日発売の拙著です 画像をクリック! )

(2019年4月27日発売の拙著です 画像をクリック! )

(2017年5月19日発売の拙著です 画像をクリック! )

(2012年7月3日発売の拙著です 画像をクリック! )

ケン・マネジメントのウェブサイトは

ご意見・ご感想・ご質問は ken@kensatoken.com にどうぞ 。

お手数ですが、クリック&ペーストでお願いします。

禁無断転載!

end

.png)