在野の東洋思想研究者で、陽明学者として政財界に多大な影響をあたえたのが安岡正篤(やすおか・まさひろ)であった。

「歴代首相の指南役」といったフレーズや、「平成」という元号の選定者であり、また「終戦の詔勅」を添削した人であった。そんな話を聞いたことがあるかもしれない。

安岡正篤といえば陽明学、つまり漢学者というイメージがあるので、おそらく「エマソン愛読者」というイメージは、なかなか出てこないのではないだろうか。

■陽明学の安岡正篤もエマソン愛読者だった

大阪に生まれた安岡正篤(1898~1983)は、「一高・東大」という超学歴エリートコースを歩み、東京帝大法学部出身でありながら官界での出世には早々と見切りをつけ、生涯を在野の思想家として貫いた人物だ。エマソンに出会ったのは旧制一高時代のことである。

安岡氏の世界訪問録である『新編 世界の旅』(エモーチオ21、1994 初版1942)には、欧州を歴訪したあと米国に渡航し、エマソンの旧宅をコンコードに訪ね、墓を探し出して墓参りしたことが書かれている。

安岡氏の文章の引用は拙著『エマソン 自分を信じる言葉』(ディスカヴァー・トゥエンティワン、2025)の「特別付録」として用意したものの、残念ながらページ数の関係から『エマソン 自分を信じる言葉』には収録できなかった。一部をここに採録しておこう。

私も高等学校生の時代、彼の論文集を愛読したばかりではなく、その一部は教科書となって、厭な試験の種にまでなった。・・(上掲書 P.172 「コンコード」)

ここにいう「論文集」とは『エッセイズ』のことで、その「第一部」には、かの有名な「自己信頼」(セルフ・リライアンス)が収録されている。時代はまさに「大正教養主義」のまっただ中であり、「教養主義」時代のエマソンの位置づけがわかろうというものだ。漢学者とし身を立てた安岡氏は、英語のみならずドイツ語も読みこなしていた。

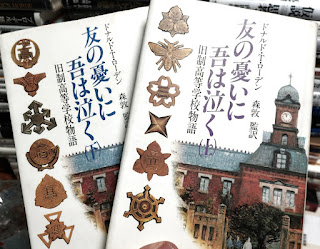

(旧制高校を知るのに最適の本)

『対比列伝 戦後人物像を再構築する』(粕谷一希、新潮社、1982)に収録された「知の形態について 安岡正篤と林達夫」を読むと、バリバリの西欧派であった林達夫と東洋哲学の安岡正篤は、じつは一高で同級生だったことがわかる。「大正教養主義」の時代は、すでに明治時代ほどではなかったものの、いまだ「和漢洋」教養が血肉となっていた時代であった。

安岡氏の「世界旅行」が行われたのは、1938年のことである。ムッソリーニ政権下のイタリアやヒトラーが政権獲得後のドイツだけでなく、英仏をはじめとする欧州先進国を歴訪している。

ここで『世界の旅』の初版の出版年が、1942年(昭和17年)4月ということに注目したい。

すでに前年の12月8日に対米英戦争に踏み切り、「鬼畜米英」が叫ばれていた時代である。米国訪問と米国人礼賛の内容をふくんだ著書の出版に対して、当局から検閲が強いられたものの、その大半をはねのけて出版にこぎつけたらしい。エマソン愛読者の面目躍如たるものがある。

■エマソンは陽明学的である。

さて、拙著『エマソン 自分を信じる言葉』では、あえて「知行合一」という表現をつかうことにした。英語で表現すれば、knowing is doing となる。「知ることは行うこと」。アメリカのビジネス界では強調されるフレーズである。 この両者のギャップ(knowing-doing -gap)を以下にミニマムにするかが問われるのである。

「知行合一」とは、言うまでもなく陽明学の基本用語であるが、「知識は行動に移さなくてはならない」と説くエマソンは、ある意味では陽明学的といえるかもしれない。プラグマティズムが社会に浸透しているアメリカ社会は、あえてエマソンに言及することなく当たり前のマインドセットとしているのだ。

昌平坂学問所の儒官となっていた晩年の佐藤一斎の弟子に、中村敬宇(正直)がいる。というよりも、明治時代のベストセラー『西国立志編』(原著セルフ・ヘルプ)の訳者というべきかもしれない。

朱子学を中心に陽明学まで修めていた中村敬宇は、幕府から派遣されて英国に留学、儒教の究極としてキリスト教徒になっている。儒教の「天」と類似する概念をそこに見いだしたのであろう。西郷隆盛のモットーとして有名な「敬天愛人」というフレーズの作成者である。

中村敬宇は、翻訳こそ出さなかったが、エマソンの愛読者でもあった。とくに『エッセイズ 第一集』に収録されている「償い」(コンペンセーション)を愛読しており、そこに『易経』の「陰陽二元論」を見ていたようだ。

相補性原理である「陰陽二元論」は自然界の法則であり、宇宙の法則である。地球が自転しているから昼と夜があり、満月になれば月は欠けていく。

エマソン自身は、若い頃から自分でこの「償い」というテーマを考察していたと本人自身が書いている。佐藤一斎がもっとも集中して研究していたのが『易経』であった。どうりで佐藤一斎とエマソンが似ているのは当然ではないか!

このように東洋思想とはきわめて親和性の高いエマソンである。明治時代の先人たち、そしてかれらにつづく世代の人たちがエマソンを愛読した理由が、どこにあったかわかるのではないだろうか。

ちなみに安岡正篤は、『易學入門』(明徳出版社、1960)の「易の根本思想」でつぎのように書いている。

易は宇宙人生を渾然として全きもの、現代知識人の理解を容易にするため、西洋的思惟・表現を仮るならば "the complete whole" として見る。それは無内容なものではなく、万有の遍満 plenitude であり、万有は偉大な連鎖 The Great Chain of Being である。(・・・後略・・・)*

そして、この一節に注をつけている。

*これらの解説については、1933年、ハーバード大学で行はれた A.O. Lovejoy 氏の連続講演 The Great Chain of Being に得る所があつた。

まさか、安岡正篤の書き物にラヴジョイの『存在の偉大なる連鎖』(ちくま学芸文庫、2013)が登場するとは思いもしなかった。この大著は、前近代の西洋思想における「天」の概念をプラトンから18世紀にいたるまで論述した「観念史」(history of ideas)の古典的名著である。

畏るべし安岡正篤! まさか山口昌男的であり、その師匠格の林達夫的なラブジョイまで目を通していたとは! 和漢洋の「教養」は「修養」の前提となっていたのである。

学問を実際に活かすとは、こういうことを指しているのである。

(画像をクリック!)

<参考1> 『新編 世界の旅』(安岡正篤、エモーチオ21、1994 初版 1942)について

昭和17年(1942年)出版。1938年の欧州と米国横断旅行を4年後に出版。中国古典以外ではほぼ唯一の西欧関連のものだろうか。

「大正教養主義」の横溢する内容は、安岡正篤像を「異化」するために読む意味はある。時局的な内容ゆえに、かえって歴史的な興味もひくことだろう。

読めばこの時代の旧制高校出身者の「教養」の中身を知ることができる。理科はさておき、文科の教養の中身は、東洋古典の研究で名をなした安岡正篤にとっても、英語とドイツ語を介したものであったことがよくわかる。

それとともに、「大正教養主義」の時代においても、「教養」イコール「修養」であったことも納得させられる。

「目次」を紹介しておこう。

読めばこの時代の旧制高校出身者の「教養」の中身を知ることができる。理科はさておき、文科の教養の中身は、東洋古典の研究で名をなした安岡正篤にとっても、英語とドイツ語を介したものであったことがよくわかる。

それとともに、「大正教養主義」の時代においても、「教養」イコール「修養」であったことも納得させられる。

「目次」を紹介しておこう。

新序(昭和56年)序(昭和17年)航海埃及とクレオパトラナポリとポンペイの廃墟羅馬-ムッソリーニとファッショフィレンツェ-ダンテと世界國家ヴェネチャとガルダ-ダヌンチオの荘園スウィス-國際連盟を弔ふパリ・ラ・フランス-ノートルダームの怪物マルメゾーン-ナポレオンを憶ふドーヴァー詩興エーヴォン河畔-シェークスピーアの故蹟ボーンマウスにてロンドン-英國及び英國人ワイマール-ゲーテを憶ふニュルンベルヒとミュンヘン-ナチスの起りベルヒテスガーデンダニューブに沿ひて嗚呼ヘスウォシントンにて-アメリカ精神の問題コンコード(一) エマーソンとホーソーン(二) 世界を旅して西洋と日本太平洋上-国家百年の計をを憶ふ

世界漫遊詩録歴訪経路あとがき(林繁之)

<参考2> 安岡正篤は「大正教養主義」の申し子。その実像と虚像

『近代日本の右翼思想』(片山杜秀、講談社選書メチエ、2007)の「第2章 右翼と教養主義」安岡正篤が取り上げられている。安岡正篤は基本的に「右派」として分類するべき人物である。

安岡正篤は最晩年の醜聞が週刊誌ネタになったことにより、神話のメッキがはげて落ちた偶像」となってしまったが、影が薄くなったとはいえ、ビジネス界にはいまだに信奉者が存在する。

陽明学をもとにした人間論、指導者論としての人気はつづいているが、戦前の「右翼思想家」としての側面は、意外なことにあまり知られていない。

また、安岡正篤が「大正教養主義」の申し子であるという指摘が面白い。

官界でのキャリア地球は早々と捨ててしまったとはいえ、一高・東大の超エリートコースを歩んだ知識階層であり、軍部を含む戦前の国家官僚との親和性や、戦後の保守政治家や大企業経営者との親和性は、逆にいえばエリートと一般民衆との乖離を示している。これは同書に描かれている「血盟団」におけるエピソードに端的にあらわれている。行動主義の血盟団との確執は終生つきまとったようだ。

さて、すでに10年以上前のことになるが、片山氏の著書で取り上げられていた『昭和の教祖 安岡正篤』(塩田潮、文藝春秋、1991)を読んでみた。

これがまた面白い。この評伝は、ある意味で安岡正篤の「脱神格化」ともいうべき内容である。『「昭和の教祖」安岡正篤の真実』と解題さいたうえで、WAC文庫から2006年に再刊されている。この本については後述する。

この本の「第5章 白足袋の運動家」にこの世界旅行のことが書かれており、『世界の旅』(昭和17年)という本の存在を知った。

戦後に復刊されていたことを知り、アマゾンで中古本を購入、さっそく読んでみたらこれが面白い。ネットサーフィンならぬ、本の「はしご」である。

同書にでてくる「教養」について、西洋のものについてのみピックアップしておこう。「大正教養主義」の「教養」の中身が手に取るようにわかる。

同書にでてくる「教養」について、西洋のものについてのみピックアップしておこう。「大正教養主義」の「教養」の中身が手に取るようにわかる。

プルタークE.E.カミングスの英詩を暗唱ムッソリーニのローマ進軍を追う ナポーリからローマへ「一高時代、ダンテやゲーテに熱中したことを思ひ出して、それが一番懐かしかつた」(P.42)ダヌンチオ・・三島由紀夫のダヌンツィオ好きは知られているが安岡正篤もまた。アミエル(の日記) P.57クルティウスの『フランス文化案内』(ドイツ語)支那とフランスの比較文化論(P.69~73)フランスの個人主義・・人口減少 (⇔ ドイツ ユーゲント)ナポレオン → エマーソン『偉人伝』(英語)マシュー・アーノルの英詩を暗唱 P.87 批評 P.115シェイクスピア P.95ワーズワース P.109英国の衰退・・人口減少 P.116 (⇔ ドイツ ユーゲント)ゲーテ P.120「イギリスはシェ-クスピーア、ドイツはゲーテであるが・・・近頃やはり彼の偉いところが解せられる」 ワーマールを訪問「國民聖地」としてのニュルンベルク『我が闘争』 Mein Kampf をミュンヘンで購入(1938年)ヒトラーに劇作家クライストを読むベルヒテスガーデンを訪問 ヒトラーの別荘地があった・・・チェコ併合直後に入る P.146に重要な指摘ブダペスト 世界に流行した「暗い日曜」ヘス副総統と肝胆相照らすアメリカのフロンティーアとパイオニーア p.163~165 P.170エマーソンとホーソーン P.171「エマーソンにいたっては、カーライルと共に日本の学生に最もお馴染である。私も高等学校生の時代彼の論文集を愛読したばかりでなく、・・・」(P.172)ホーソーン P.174ベルリンのシュターツオーパーでワグネルの歌劇 P.203

南朝うんぬんは真偽の定かではないセルフプロデュースで、「歴代総理の指南役」も世間の虚像をうまく利用したセルフブランディング。実像と虚像、真と偽の「はざま」「あわい」をうまく利用したといえる。処世術。

「第4章 右翼の源流」と「第5章 「白足袋」の運動家」がとくに面白い。

『近代日本の右翼思想』(片山杜秀)の「第2章 右翼と教養主義」とあわせて読むと、安岡正篤の真相が見えてくる。「口舌の徒」だけでなく「白足袋の運動家」などといわれていたらしい。

思想としての右翼であっても、しょせん「主知主義」であったということ。責めるわけではないが、「知行合一」を説いた陽明学との距離があることは否定できない。

「歴代総理の指南役」にかんしても、個人的なつなりをもっていたのは吉田茂、岸信介、佐藤栄作、福田赳夫、大平正芳だけ、いずれも官僚出身で保守本流と呼ばれてきた政治家ばかり(P.243)である。田中角栄など、学歴エリートではない実利派との関係はない。

ここに安岡正篤の本質がみてとれる。東京帝国大学法学部卒の安岡正篤との同質性だけでなく、東京商大卒で大蔵官僚であった大平正芳が、なぜ安岡を頼りにしたかがわかる。大平は、漢文の教養不足を感じていた。

漢語の美辞麗句が意味をもたなくなった現在、もはや安岡正篤はあまり意味をもたなくなっている。「平成」とは異なり、あらたな元号の「令和」には、安岡の影すらない。

晩節を汚した占い師女性との一件についても、もはや忘却の彼方に去ったというべきか。

とはいえ、安岡正篤という人物は、「大正教養主義」なるものの本質を逆照射してくれる存在とみなすこともできる。

安岡はドイツ語でフィヒテの『ドイツ国民に告ぐ』を読み、みずから日本語訳までしていたという。訳稿を失ったため出版には至らなかったようだが。

つまるところは「学者」であり、処世術に長けていた人であった。だからといって、無意味だなどというつもりはない。なんといっても影響力が大きかったのだから。

安岡正篤にかんしては、実像と虚像のあわいを意識したうえで、近代日本思想史における位置づけを行うべきであろう。

(2023年11月25日発売の拙著です 画像をクリック!)

(2022年12月23日発売の拙著です 画像をクリック!)

(2022年6月24日発売の拙著です 画像をクリック!)

(2021年11月19日発売の拙著です 画像をクリック!)

(2021年10月22日発売の拙著です 画像をクリック!)

(2020年12月18日発売の拙著です 画像をクリック!)

(2012年7月3日発売の拙著です 画像をクリック!)

end